防火地域、準防火地域、法22条区域について詳しく説明します。

火災が広がるのを防ぐための規制

防火地域・準防火地域・法22条区域は、もしも市街地において火災が起きたとき、延焼をできるだけ防ぐための規制です。市街地とは、農地や森林などが見られず、人家や商店・ビルなどが立ち並んだにぎやかな土地のことです。また、延焼(えんしょう)とは、火事が火元からさらに他へ焼け移っていくことです。

防火地域、準防火地域の規制は次の通りです。

| 屋根 | 建築物の屋根で耐火構造または準耐火構造でないものは不燃材料で造り、またはふかなければならない。 |

| 開口部 | 耐火建築物または準耐火建築物以外の建築物は、その外壁の開口部で延焼のおそれのある部分に、防火戸その他の防火設備を設けなければならない。 |

| 外壁 | 外壁が耐火構造の建築物は、その外壁を隣地境界線に接して設けることができる(敷地境界線に対する特則)。 |

ちょっと難しいですよね。防火地域・準防火地域・法22条区域については、それぞれひとつずつしっかりと確認しなければ用語が難しく、理解できません。

防火地域

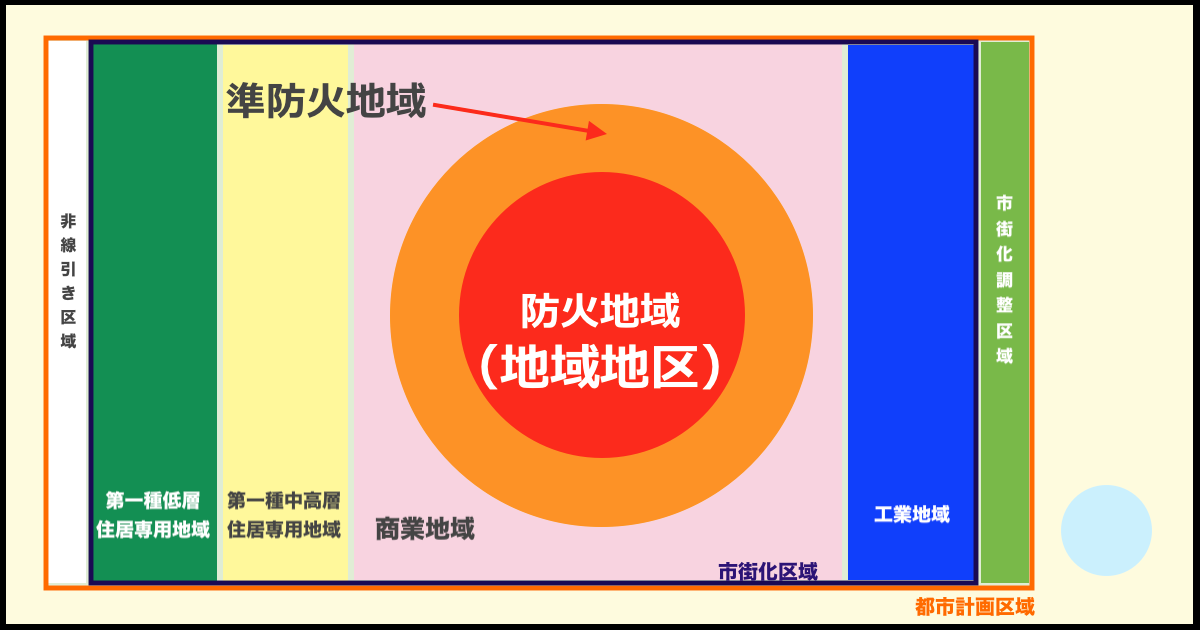

防火地域が指定される場所は、大きくふたつに分かれます。ひとつは、建物の密集度が高い地域で、都市の中心部で商業施設が立ち並び、人通りや交通量が多い市街地の一定範囲に指定されます。もうひとつは、「路線防火」といい、延焼を防止するため災害の時に緊急車両が通る幹線道路沿いに指定されます。防火地域内に、木造の家は基本的に建てられません。

防火地域内にある建物は、原則として耐火建築物にしなければなりません。ただし、階数が2以下で、延べ面積が100㎡以下の小規模な建物については、例外的に耐火建築物でなくても認められることがあります。

具体的な規制内容については「防火地域についてわかりやすくまとめた」をご覧ください。

準防火地域

準防火地域は、防火地域の周辺部で指定されます。

燃え移りにくくするための規制として、準防火地域内では、地階を除く階数が4以上あるいは延面積が1500㎡を超える建物は、耐火建築物とするなどの制限を行います。

3階建て以下かつ延床面積500㎡以下で、外壁、軒裏で延焼のおそれのある部分を防火構造にすれば、木造の一戸建てを建てることが可能です。

こちらも具体的な規制内容については「準防火地域についてわかりやすくまとめた」をご覧ください。

防火地域・準防火地域は、都市計画法で定める「地域地区」の一つです。地域地区とは、都市計画区域内の土地を、どのような用途に利用するべきか、どの程度利用するべきかなどを定めて21種類に分類したものです。防火地域・準防火地域は、地域住民の安全面に配慮した防火、防災によって区分された地域です。

法22条区域

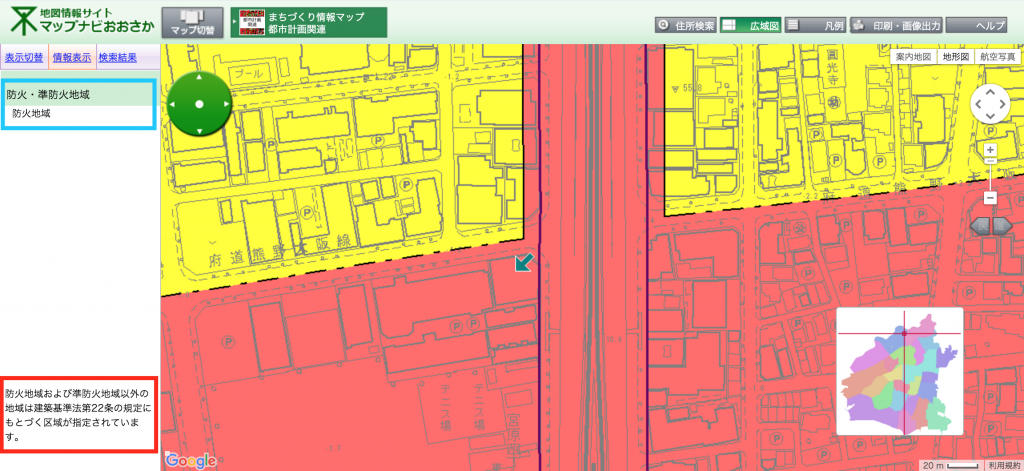

防火の規制に関して、防火地域と準防火地域以外にも「法22条区域」があります。都市計画法で定める防火地域・準防火地域と違い、建築基準法第22条で定めるので、このような呼び方をします。

法22条区域内では、屋根は不燃材料にしなければなりません。また、木造建築物等では、延焼のおそれのある外壁部分を防火性能のものにしなければなりません。

詳しくは「法22条区域(建築基準法22条指定区域)についてわかりやすくまとめた」をご覧ください。

防火地域・準防火地域・法22条区域の調べ方

あなたの不動産が、防火地域・準防火地域・法22条区域の内のどの制限が適用されているのかを知りたければGoogleやYahoo!で「◯◯市 防火地域(準防火地域・法22条区域)」と検索すれば次のように調べることができます。

役所で調べるときは、都市計画課(建築指導課・都市政策課・まちづくり推進課など役所によって呼称の違いあり)に行きましょう。

その際、正確に調査場所の確認を行うため、住宅地図を持参することを忘れないでください。

担当者が順次説明するので、メモを取ってください。

・都市計画・区域区分・用途地域・地域地区・地区計画等とはなにか

建物が異なる地域にまたがる場合

建物が、防火地域・準防火地域・法22条区域・これらの指定がない区域にまたがる場合には、建物全部に防火上の制限がもっとも厳しい地域の規制が適用されます。ただし、制限の緩やかな地域に属する部分に防火壁を設けた場合は、厳しい地域の規制は適用されません(建築基準法第65条)。

防火用語

最後に、防火に関する用語をまとめておきます。

| 用語 | 意味 | |

| 1 | 耐火建築物 | 主要構造部(壁、柱、床、はり、屋根または階段)を耐火構造(鉄筋コンクリート造、れんが造等)とした建築物で、外壁の開口部で延焼のおそれがある部分に規定の構造の防火戸その他の防火設備を有するものをいう。(建築基準法第2条第9号の2) |

| 2 | 準耐火建築物 | 耐火建築物以外の建築物で、主要構造部を準耐火構造(耐火構造以外の構造で、耐火構造に準ずる規定の耐火性能を有するもの)またはこれと同等の準耐火性能を備える構造を有し、外壁の開口部で延焼のおそれがある部分に防火戸その他政令で定める防火設備を有する建築物(従来の「簡易耐火建造物」に相当)。(建築基準法第2条第9号の3) |

| 3 | 防火構造 | 建築物の外壁又は軒裏の構造のうち、防火性能(建築物の周囲において発生する通常の火災による延焼を抑制するために当該外壁又は軒裏に必要とされる性能をいう。)に関して政令で定める技術的基準に適合する鉄網モルタル塗、しつくい塗その他の構造で、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は国土交通大臣の認定を受けたものをいう。(建築基準法第2条第8号) |

| 4 | 延焼のおそれのある部分 | 隣地境界線、道路中心線又は同一敷地内の2つ以上の建築物(延べ面積の合計が500㎡以内の建築物は、1つの建築物とみなす。)相互の外壁間の中心線から、1階にあつては3m以下、2階以上にあつては5m以下の距離にある建築物の部分をいう。ただし、防火上有効な公園、広場、川その他の空地又は水面、耐火構造の壁その他これらに類するものに面する部分を除く。(建築基準法第2条第6号) |

| 5 | 耐火構造 | 壁、柱、床その他の建築物の部分の構造のうち、耐火性能(通常の火災が終了するまでの間当該火災による建築物の倒壊及び延焼を防止するために当該建築物の部分に必要とされる性能をいう。)に関して政令で定める技術的基準に適合する鉄筋コンクリート造、れんが造その他の構造で、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は国土交通大臣の認定を受けたものをいう。(建築基準法第2条第7号) |

| 6 | 準耐火構造 | 壁、柱、床その他の建築物の部分の構造のうち、準耐火性能(通常の火災による延焼を抑制するために当該建築物の部分に必要とされる性能をいう。)に関して政令で定める技術的基準に適合するもので、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は国土交通大臣の認定を受けたものをいう。(建築基準法第2条第7号の2) |

| 7 | 不燃材料 | 建築材料のうち、不燃性能(通常の火災時における火熱により燃焼しないことその他の政令で定める性能をいう。)に関して政令で定める技術的基準に適合するもので、国土交通大臣が定めたもの又は国土交通大臣の認定を受けたものをいう。(建築基準法第2条第9号) |

| 8 | 防火戸 | 建築物の外または建築物の内の開口部を閉鎖することによって他の部分とを区画し、相当時間火災を遮断し、延焼を防止するための扉や窓のことをいう。 |

| 9 | 主要構造部 | 防火の観点から建築物の骨格を形成している主要な部分で、壁、柱、床、はり、屋根又は階段をいい、建築物の構造上重要でない間仕切壁、間柱、付け柱、揚げ床、最下階の床、回り舞台の床、小ばり、ひさし、局部的な小階段、屋外階段その他これらに類する建築物の部分を除くものとする。なお、主要構造部は「構造耐力上主要な部分」とは異なる。(建築基準法第2条第5号) |

不動産会社だけど、プロに不動産の基本調査や重要事項説明書などの書類の作成を依頼されたいという方は、「こくえい不動産調査」にご相談ください。

地方であっても複雑な物件でも、プロ中のプロがリピートしたくなるほどの重説を作成してくれます。