土地・戸建てを売却するときには、隣地との境界を確定する必要があります。

「境界はここで間違いないですよね」という問いに対し、「違う!こちらだ!」と揉め事になるケースは意外にも多いのです。

特にお隣さんとの仲が良くない場合には、感情的な口論に発展し、理路整然と物事を進めることさえも難しくなるケースがあります。

しかし、境界を確定しないことには、売却(不動産売買)はできません。

境界の調査方法については「土地(敷地)の境界の不動産調査方法と境界標の種類について 」で詳しく説明していますので、ぜひ読んでみてください。

お互いの境界の主張が寄りそわないケースにおいて、迅速に解決するために設けられた制度が「筆界特定制度(ひっかいとくていせいど)」です。

筆界特定制度を詳しく説明すると…

今まで、境界の紛争に対する解決手段は裁判(境界確定訴訟)しかありませんでした。しかし、裁判を行うと費用だけでなく、結論が出るまでに約2年という時間がかかっていました。理由があって、今すぐ売却したい人にとって2年間は長すぎます。

そこで、2006(平成18)年に不動産登記法が改正されて、新しく導入されたのが「筆界特定制度」です。

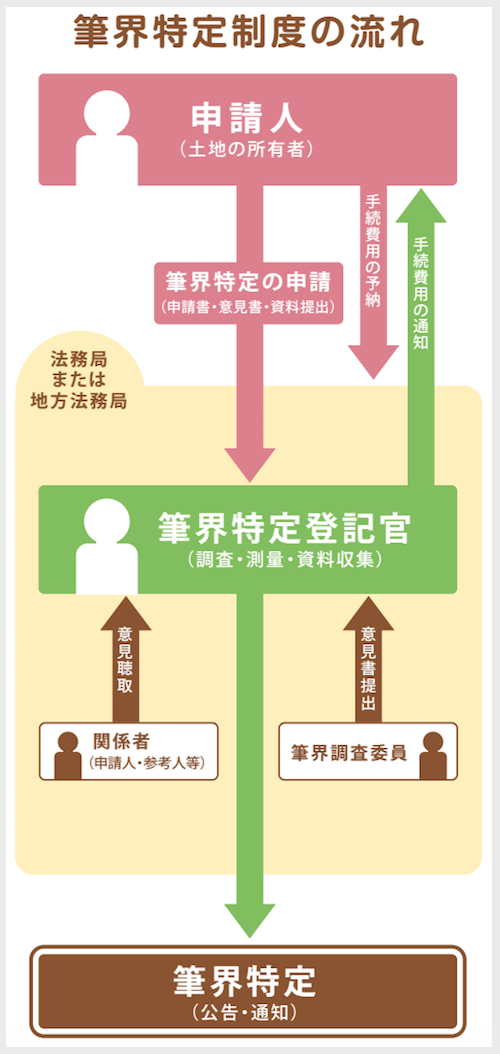

「筆界特定制度」とは、法務局(筆界特定登記官)が、外部の専門家である筆界調査委員の意見を踏まえて、現地における土地の筆界(≒境界)の位置を特定する制度です。

筆界特定制度は平均6ヵ月〜1年程度で、一応の結論が出るように努力する(各法務局によって処理期間が異なる)とされているため、裁判よりも早く結論が出る制度なのです。後述しますが、費用負担も裁判に比べて少なくて済みます。

筆界(ひっかい)とは?

「筆界の筆(ふで・ひつ)」とは、登記簿において1つの土地を指す単位で、特に土地の登記簿謄本や公図を見るときに、1筆(いっぴつ)、2筆(にひつ)と数えます。

1筆ごとに登記が行われ、地番がつけられます。1筆の土地を分割して、複数の土地にすることを分筆(ぶんぴつ)といい、複数の土地を1筆の土地にすることを合筆(がっぴつ)といいます。

「筆界」とは、土地が登記された際に、登記上その土地の範囲を区分するものとして定められた線のことです。

しかし、境界は所有権の範囲を指し示す線という意味で用いられることがあり、その場合は筆界と異なります。

例えば、お互いに「ここは自分の所有権だ」とそれぞれ主張する境界が食い違うことがあっても、筆界は登記上定められた範囲なので、理論的には食い違うことがありません。

言い換えると、筆界は所有権の範囲と一致することが多いとはいえ、一致しないこともあるということなのです。

もう少し説明すると、ある土地が登記された際に、その土地の範囲を区画するものとして定められた線(筆界)を、現地において特定するのが筆界特定制度です。

これは新たに筆界を決めるものではなく、調査の上、登記された際に定められた元々の筆界を筆界特定登記官が明らかにすることです。

ポイントとなるのは、筆界特定制度は、制度自体、土地の所有権がどこまであるのかを特定することを目的とするものではないため、筆界特定の結果に納得することができないときは、後から裁判(境界確定訴訟)で争うこともできます。

そのため、筆界特定制度を利用したからといって、勝手に境界標を設置することはできません。

筆界特定制度は、あくまでも筆界を探し出すものであり、境界標は隣接している所有者との合意がなければ設置できないからです。

しかしながら、筆界特定は筆界調査委員の専門的な調査結果に基づくものであるので、その信頼性が高く、筆界特定で認定された筆界が、その後の境界確定訴訟で変更される可能性は少ないと言われています。(筆界特定での結論を変更した判例もあります。)

どのように筆界を特定するのか?

土地家屋調査士や弁護士、司法書士など民間の専門家からなる筆界調査委員が、補助する法務局職員とともに、土地の現地調査や測量などさまざまな調査を行った上、筆界に関する意見を筆界特定登記官に提出し、筆界特定登記官がその意見を踏まえて、対象土地の筆界を特定します。

筆界特定登記官は、前条の規定により筆界調査委員の意見が提出されたときは、その意見を踏まえ、登記記録、地図又は地図に準ずる図面及び登記簿の附属書類の内容、対象土地及び関係土地の地形、地目、面積及び形状並びに工作物、囲障又は境界標の有無その他の状況及びこれらの設置の経緯その他の事情を総合的に考慮して、対象土地の筆界特定をし、その結論及び理由の要旨を記載した筆界特定書を作成しなければならない。

誰が、どのように申請するのか?

土地の所有者として登記されている人やその相続人などが、対象となる土地の所在地を管轄する法務局または地方法務局の筆界特定登記官に対して、筆界特定の申請をします。申請書に必要な事項を記載し、添付書類とともに提出します。

※筆界特定申請書の書式はこちら → 筆界特定申請書書式(PDF版)

共有名義の場合、共有者の一人から単独で申請することもできます。この場合、申請人以外の共有者は関係人となり、手続きにおいて意見及び資料を提出できる、現地調査または測量を行う際に立会うことができるなどの一定の手続保障が与えられます。

手続きの代理ができる者

筆界特定の手続きは、現地の調査及び測量に関する専門性が要求されるとともに、一般の法律事件についての素養が要求されていることから、次の資格を有する者が、業(仕事)として筆界特定の手続きの申請代理業務をすることができます。

- 土地家屋調査士

- 弁護士

- 司法書士

ただし、司法書士の場合は、簡易訴訟代理等関係業務を行うことにつき認定を受けた司法書士で、対象土地の価格の合計額の2分の1に100分の5を乗じた額が140万円を超えない場合の案件に限られます。

手数料

申請手数料は、土地の価格によって決まります。この土地の価格というのは固定資産課税台帳に登録された価格のことを指しています。

例えば、申請した人の土地とそのお隣の土地価格の合計額が5,000万円である場合には、申請手数料は9,600円になります。

| 土地の合計価格 | 手数料 |

| 0〜4,000,000円 | 800円 |

| 4,000,001円〜8,000,000円 | 1,600円 |

| 8,000,001円〜12,000,000円 | 2,400円 |

| 12,000,001〜16,000,000円 | 3,200円 |

| 16,000,001〜20,000,000円 | 4,000円 |

| 20,000,001〜24,000,000円 | 4,800円 |

| 24,000,001〜28,000,000円 | 5,600円 |

| 28,000,001〜32,000,000円 | 6,400円 |

| 32,000,001〜36,000,000円 | 7,200円 |

| 36,000,001〜40,000,000円 | 8,000円 |

| 40,000,001〜48,000,000円 | 8,800円 |

| 48,000,001〜56,000,000円 | 9,600円 |

| 56,000,001〜64,000,000円 | 10,400円 |

| 64,000,001〜72,000,000円 | 11,200円 |

| 72,000,001〜80,000,000円 | 12,000円 |

| 80,000,001〜88,000,000円 | 12,800円 |

| 88,000,001〜96,000,000円 | 13,600円 |

| 96,000,001〜104,000,000円 | 14,400円 |

手数料以外にも、現地における筆界の調査で測量が必要となることがあり、そのときは測量費用を負担する必要が生じます。一般的に測量費用は数十万円程度です(申請手数料と合計しても裁判に比べて費用負担は少なく済みます)。

また、手続きの代理として、土地家屋調査士・弁護士・司法書士に依頼した場合、その費用もかかります。

相手が一切協力しない場合

筆界特定を申請した場合、相手方に法務局から「筆界特定の申請がされた旨」の通知が届きます。筆界特定の調査は、申請人等に立ち会う機会を与えなければならないものとされています(不動産登記法第136条第1項)。

これは、対象土地の測量や現地調査が筆界特定のために最も重要な要素であるため、申請人等に対する手続保障を図ったもので、申請人等が立ち会った場合には、正確な測量を行う前提として、特定すべき筆界を構成する可能性のある点の位置(主張の位置)を確認します。また、お互いに紛争に至った経緯や対象土地の過去から現在に至るまでの使用状況、主張する筆界の理由及びその他筆界特定をするに当たっての参考となるべき情報を聴取します。

もし、仮に相手方が立ち会わなかったとしても、測量または現地調査は行います。

筆界特定されると登記記録に残る

筆界特定されると、対象土地の表題部に「平成○年○月○日筆界特定(手続番号平成○年○月○日第○号)」と記録されます。これは、対象の土地の登記記録を閲覧することにより、当該土地について筆界特定がされた事実を把握し、参照すべき筆界特定手続記録を知ることができるようにするためです。

仮に、土地Aから土地Bを分筆する場合でも、土地Aの登記記録に筆界特定がされた旨の記録があるときは、土地Bの登記記録に転写されます。逆に合筆する場合でも登記記録に移記されます。

まとめ

- 筆界特定制度とは、土地の所有者として登記されている人などの申請に基づいて、筆界特定登記官が外部専門家である筆界調査委員の意見を踏まえて、現地における土地の筆界の位置を特定する制度です。

- 筆界特定とは、新たに筆界を決めることではなく、実地調査や測量を含む様々な調査を行った上、もともとあった筆界を筆界特定登記官が明らかにすることです。

- 筆界特定制度を活用することによって、公的な判断として筆界を明らかにできるため、隣人同士で裁判をしなくても、筆界(≒境界)をめぐる問題の解決を図ることができます。

実務においては、主に分筆登記や地積更正申請を行うときに隣接している所有者と境界紛争が起きている場合や、そもそも隣接者の存在が不明(相続登記が未登記で現在の所有者が不明)などのときも利用されます。

不動産会社だけど、プロに不動産の基本調査や重要事項説明書などの書類の作成を依頼されたいという方は、「こくえい不動産調査」にご相談ください。

地方であっても複雑な物件でも、プロ中のプロがリピートしたくなるほどの重説を作成してくれます。