不動産を売買する際、重要事項説明書の中に「敷地等と道路との関係」という項目があります。

(この項目では、FRK・宅建協会・全日・全住協の重要事項説明書を念頭に説明しており、書式や記載方法は微妙に異なっていますが、用語の意味や記入すべき内容は基本的に同じです。ここではFRKの記入方法を中心に解説しています。)

敷地等と道路との関係とは

「敷地等と道路との関係」は、重要事項説明書の次の箇所で説明する内容です。

敷地と道路との関係は非常に重要です。都市計画区域内、準都市計画区域内では原則として「幅員4m以上の建築基準法上の道路に、間口が2m以上接道していないと家は建てられない」という接道義務があるからです。

例外として、建築基準法上の道路に該当する道路であっても、自動車のみの交通の用に供する道路(自動車専用道路)や、地区計画等の区域内の特定高架道路等は、接道の対象となる道路からは除かれます。

敷地と道路との関係の項目では、対象の物件が接道義務を果たしているかどうかの説明をします。

調査方法

まず、道路の調査方法について説明します。

道路の種類について

まず、登記所において公図を取得します。公図上で、対象不動産の前面道路に地番が記入されている場合には、登記事項要約書を取得して、所有者が誰なのか、持分などについて確認します。

また、旧道路敷(赤道)、旧水路敷(青道)等の国有地が敷地に入り込んでいないか注意して調査します。もし、敷地内に発見されたときは、払い下げ等の可否や手続き方法を確認します。将来において有償払い下げが決まっている場合はクレームの種になりやすいので、当事者に十分説明し、官有地分は売買対象から除外します。

各自治体の建築指導課などの担当窓口にて、対象不動産の前面道路が建築基準法上のどの種類の道路であるのかを確認します。位置指定道路については、指定年月日、指定番号を調査します。

幅員について

公道については、道路課などの担当窓口で道路台帳を閲覧し、認定道路番号を確認します。また、道路査定図(境界確定図)の有無も確認し、道路幅員を調査します。こちらも現地にてテープを当てて確認します。

位置指定道路については、役所の建築指導課など担当窓口で位置指定道路図面を閲覧し、幅員や延長(長さ)を調べます。そして、現地にて現況の幅員をテープを当てて確認し、位置指定道路図面と一致するかを確認します。

建築基準法第42条第2項道路(2項道路)の場合は、道路境界線の後退により建築確認の対象となる敷地面積も減少しますが、どの程度減少するのかも調査して確認しておく必要があります。

接道幅について

対象不動産の実測図がある場合は、その図面から前面道路と接する部分の間口の長さを調べ、現地でも確認します。実測図面等がない場合は、関係者の立会いのもと境界を確認し、接道幅を確認します。

敷地と道路との関係の記入例

不動産ごとに記入する内容が異なります。さまざまなパターンの記入例を用意しました。

①公道・私道の区分

まず、対象不動産に接している道路が「公道」か「私道」かを判別します。ただ、法律的に明確な区分があるわけではありません。FRKでは、原則として登記簿上の所有者により判断することとしています。ここでいう「公道」とは、建築基準法上の「道路」であって、国・地方公共団体が所有権を有しており、かつ維持・管理責任を負っているものをいいます。「私道」とは、建築基準法上の道路で前記以外のものをいいます。したがって、国や地方公共団体が維持・管理している道路(「公道扱い」等とされ、一般的には「公道」と認識されている道路)であっても、所有者が国・地方公共団体でない場合は、「私道」として説明します。

また、国や地方公共団体が所有していても、次のような場合、「私道」として説明します。

- 市道の認定を受けて「公道扱い」となっているものの、個人または法人が所有者となっている場合

- 都市計画法、土地区画整理法等にもとづき行政の許可を得て開発・造成された道路(分譲地内の道路等)で、公道に移管されるのは明らかであるが、現状、個人または法人が所有者となっている場合

- 相続税の物納として国が収納したもの、税金の滞納に対する処分として国や地方公共団体が取得したものである場合

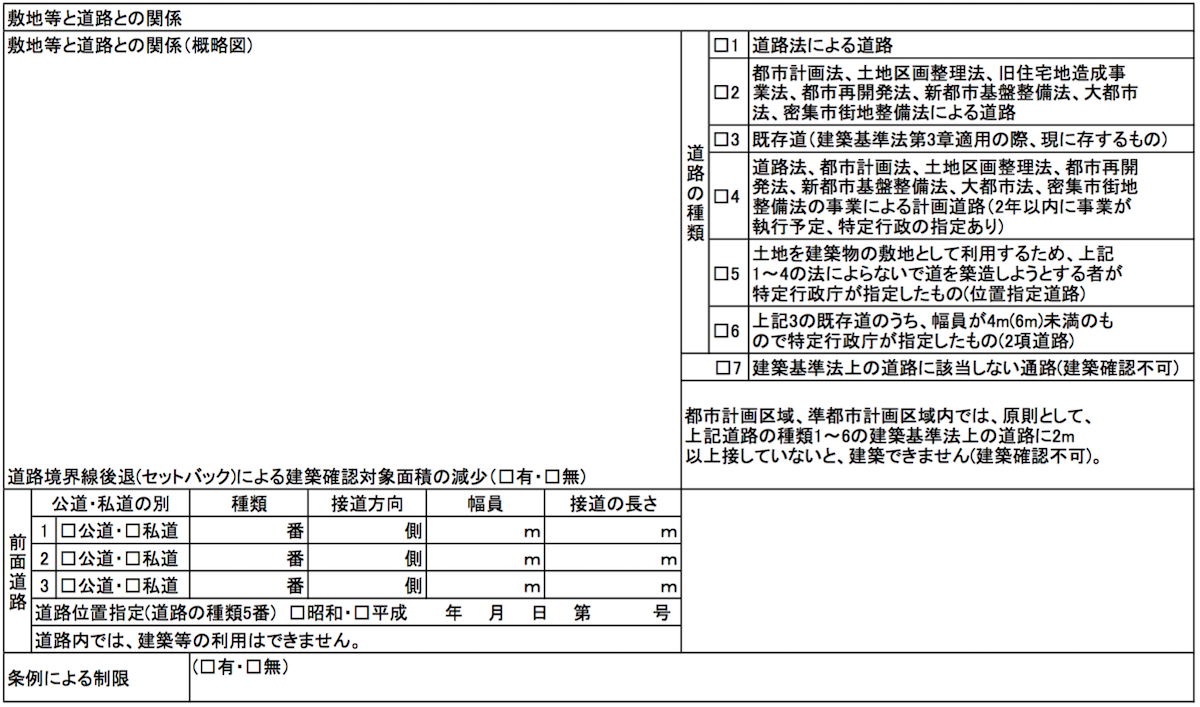

【敷地が公道(建築基準法第42条第1項第1号道路)に接する場合】

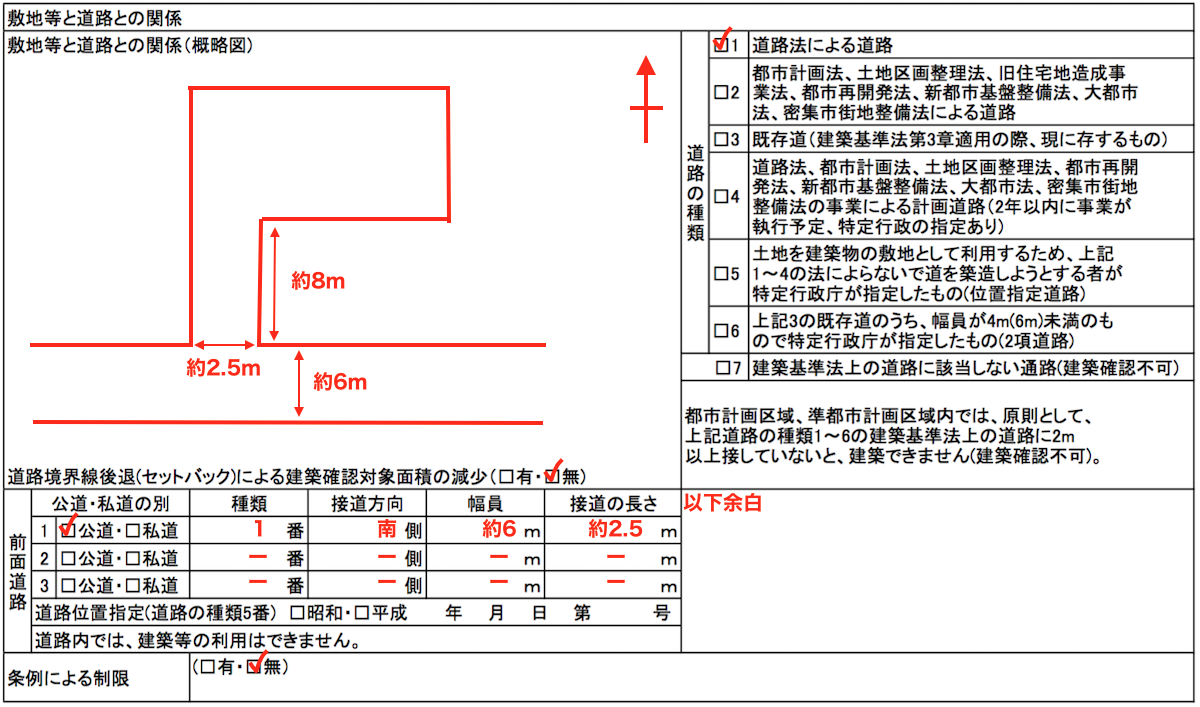

【敷地が水路敷を経て公道に接する場合(水路占用許可取得済の場合)】

対象不動産は建築基準法に定める接道義務を果たしていないため、原則として建物の建築はできません。ただし、道路と敷地との間の水路については、水路占用使用許可を取得済であるため、建物の建築は可能です。(◯年◯月◯日〇〇建築指導課◯◯氏確認)

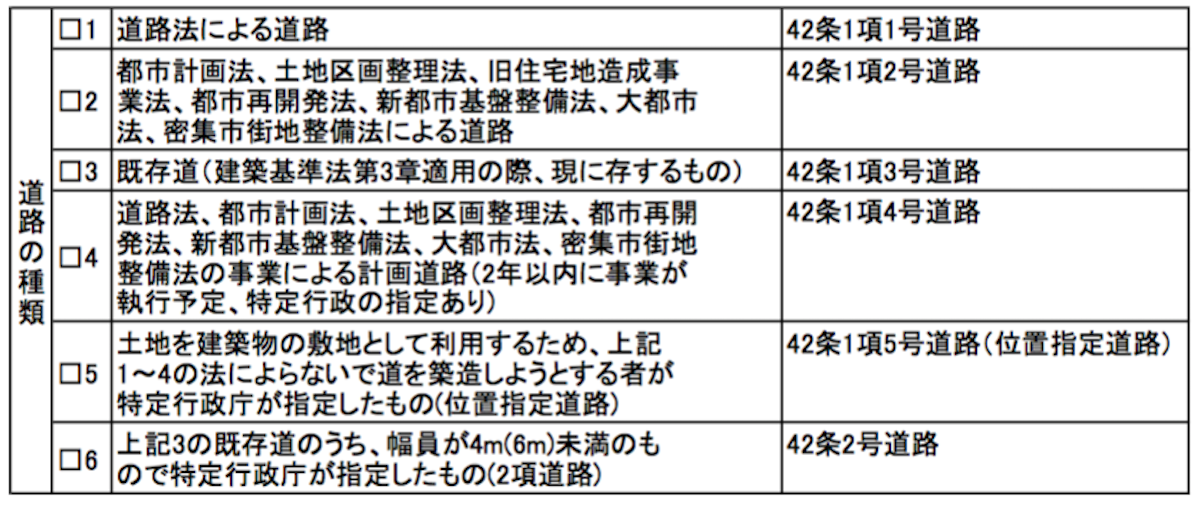

②道路の種類

道路の種類については、次の表の中から該当する番号を記入します。

都市計画区域内、準都市計画区域内では、原則として、上記道路の種類1〜6の建築基準法上の道路に2m以上接していないと、建築できません。

| 建築基準法種別 | 内容 | |

| 1 | 42条1項1号 | 道路法による道路 |

| 2 | 42条1項2号 | 都市計画法、土地区画整理法、旧住宅地造成事業法、都市再開発法、新都市基盤整備法、大都市法、密集市街地整備法による道路 |

| 3 | 42条1項3号 | 既存道(建築基準法第3章適用の際、現に存するもの) |

| 4 | 42条1項4号 | 道路法、都市計画法、土地区画整理法、都市再開発法、新都市基盤整備法、大都市法、密集市街地整備法による計画道路(2年以内に事業が執行予定、特定行政庁の指定あり) |

| 5 | 42条1項5号 | 土地を建築物の敷地として利用するため、上記1〜4の法によらないで道を築造しようとする者が特定行政庁から指定を受けたもの(位置指定道路) |

| 6 | 42条2項 | 上記3の既存道のうち、幅員が4m(6m)未満のもので特定行政庁が指定したもの(2項道路) |

| 7 | 基準法上道路以外 | 建築基準法の通路に該当しない通路(建築確認不可)など |

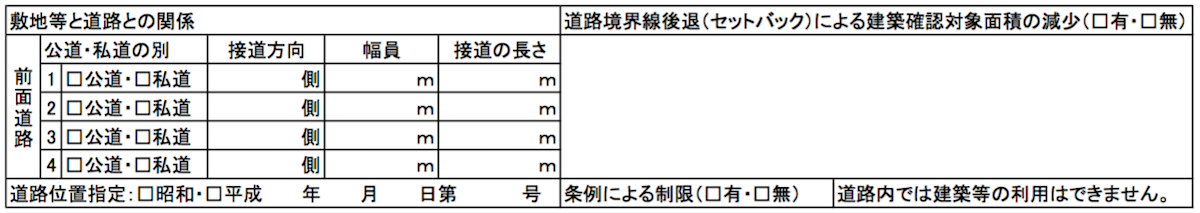

③接道方向・幅員・接道の長さ

現地での調査、道路台帳・道路査定図等により接道方向・道路幅員・接道の長さを記入します。実測図がある場合は、それをもとに幅員を記入します。なお、認定道路幅員と現況道路幅員が違う場合は、その違いがわかるように概略図で説明するとともに、現況道路幅員の表示方法は約◯mとします。現況道路幅員は、現地にテープを当てて確認します。接道部分の端と端の幅員が異なるなど、接道部分の場所により異なる場合は両方記入します。

④位置指定道路

道路の種類が位置指定道路(建築基準法第42条第1項第5号道路)の場合は、担当窓口で調査した指定年月日・指定番号を記入するとともに、位置指定道路図面を添付する必要があります。

【敷地が位置指定道路に接する場合】

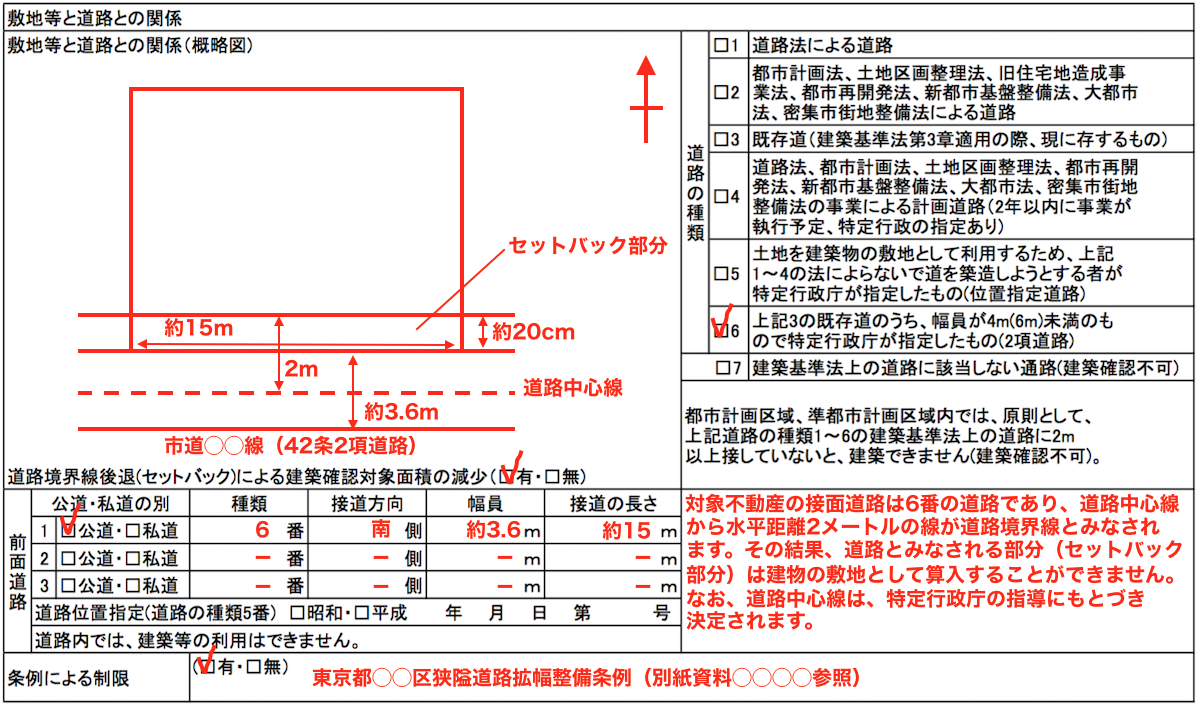

⑤道路境界線後退(セットバック)による建築確認対象面積の減少の有無

建築基準法第42条第2項道路(2項道路)の場合は、道路の「どの部分から何m後退するか」を具体的に図で説明するとともに、敷地面積の減少(建築確認対象面積上)があるので、概算減少面積を確認しておくことが必要です。なお、道路中心線は、必ずしも現況道路の中心とは限りませんし、中心線が確定していない場合もあるので、注意が必要です。

【敷地が建築基準法第42条第2項道路に接する場合(セットバック未了の場合)】

対象不動産の接面道路は6番の道路であり、道路中心線から水平距離2mの線が道路境界線とみなされます。その結果、道路とみなされる部分(セットバック部分)は建物の敷地として算入することができません。なお、道路中心線は、特定行政庁の指導にもとづき決定されます。

上記の記入例は公道の場合ですが、私道の場合の道路中心線は、私道の所有者間で定められるケースが多いため、特に注意して調査しなければなりません。幅員が4m未満の公道(2項道路)を「狭隘(きょうあい)道路」ともいいますが、狭隘道路に接する土地で住宅の建築等を行う場合は、建築基準法に基づき、原則として道路中心線から2mの道路後退の義務が生じます。自治体によっては条例により、後退用地の活用を図るため、後退部分の土地を定額で買い上げたり、既存の門・扉などの撤去、隅切り等に対する助成金の制度を設けているところもあります。例えば、東京都豊島区狭あい道路拡幅整備条例等があります。

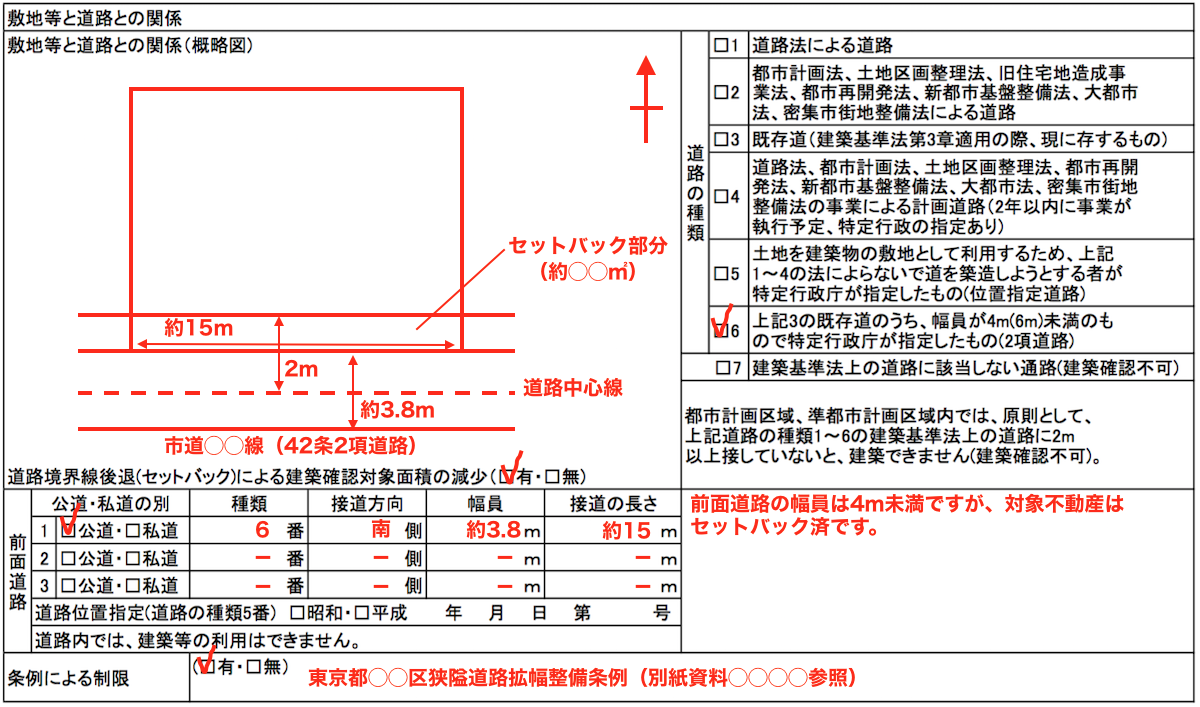

【敷地が建築基準法第42条第2項道路に接する場合(セットバック済の場合)】

前面道路の幅員は4m未満ですが、対象不動産はセットバック済です。

⑥道路内の建築制限

建築物または敷地を造成するための擁壁は、道路内や道路に突き出して、建築すること、築造してはいけません(建築基準法第44条)。

⑦条例による制限

建築基準法第43条第3項にもとづき、路地状敷地における路地状部分の長さとその幅員との関係、特殊建築物(共同住宅、病院等)や大規模建築物の敷地が、前面道路に接する長さや接しなければならない前面道路の幅員等について、地方公共団体の条例によって制限が加えられていることがあります。そのような条例や行政指導がある場合は、こちらの欄に記載し、その内容を説明しなければなりません。例えば、地方公共団体の条例として東京都建築安全条例等、行政指導として東京都建築指導要綱等があります。

【敷地延長の物件で接道義務は満たしているが、条例に抵触している場合】

対象不動産は建築基準法に定める接道義務はみたしておりますが、敷地の路地状部分の長さとその幅員に関して「◯◯県建築安全条例」に抵触しているため建築物の建築はできません。また、現在ある建築物については増・改・再建築はできません。

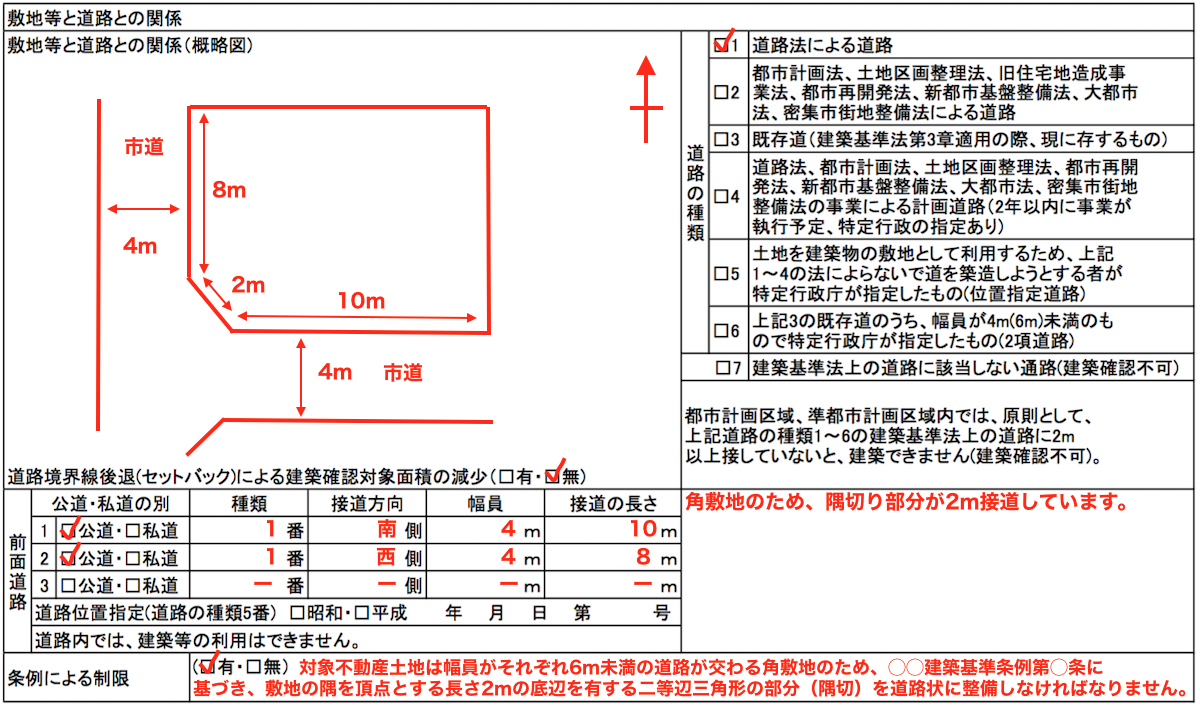

【隅切り条例がある場合】

「隅切り」とは、幅員がそれぞれ6m未満の道路が120度未満の角度で交わる角敷地の場合において、都道府県の定める条例により、敷地の隅を頂点とする長さ2mの底辺をもつ二等辺三角形の部分を道路状に整備しなければならないことをいい、この部分には建物を建てたり、塀等を築造することはできません。

⑧その他の記入例

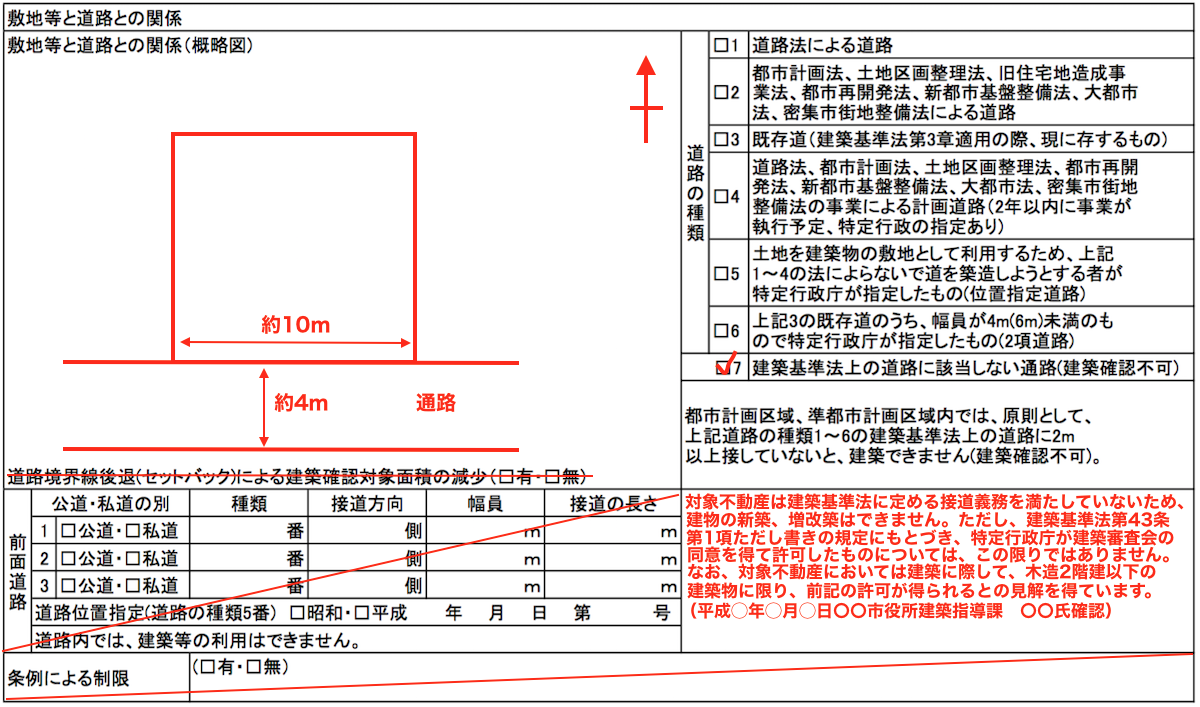

【建築基準法第43条第2項第2号の規定により「建物の新築は可能」との見解を得ている場合】

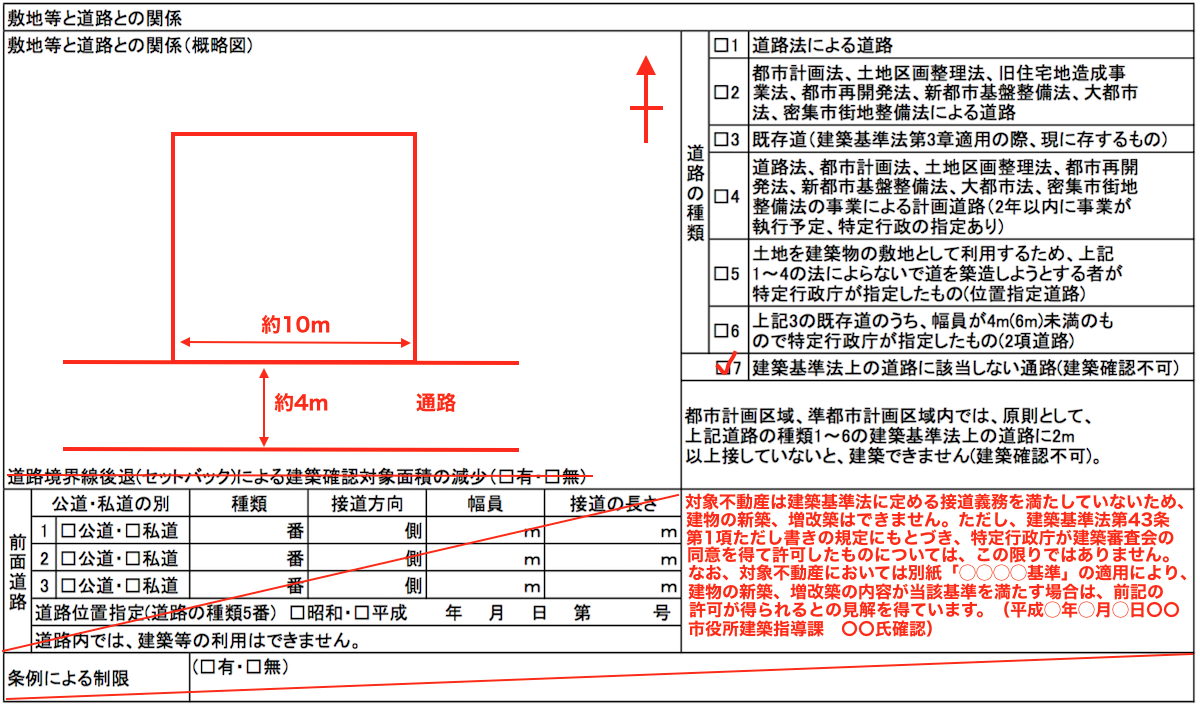

敷地に接する通路は建築基準法上の道路ではないため、道路の種類1〜6にはいずれも該当しません。買主への説明に際しては、役所の担当部署から建築基準法第43条第2項第2号の規定により「建物の新築、増改築は可能」との見解を事前に得ておきましょう。

対象不動産は建築基準法に定める接道義務を満たしていないため、建物の新築、増改築はできません。ただし、建築基準法第43条第2項第2号の規定にもとづき、特定行政庁が建築審査会の同意を得て許可したものについては、この限りではありません。なお、対象不動産においては建築に際して、木造2階建て以下の建築物に限り、前記の許可が得られるとの見解を得ています。(◯年◯月◯日◯◯市役所建築指導課◯◯氏確認)

【建築基準法第43条第2項第1号の規定が適用される基準が存在する場合】

対象不動産は建築基準法に定める接道義務を満たしていないため、建物の新築、増改築はできません。ただし、建築基準法第43条第2項第1号の規定にもとづき、特定行政庁が建築審査会の同意を得て許可したものについては、この限りではありません。なお、対象不動産においては別紙「◯◯◯◯基準」の適用により、建物の新築、増改築の内容が当該基準を満たす場合は、前記の許可が得られるとの見解を得ています。(◯年◯月◯日◯◯市役所建築指導課◯◯氏確認)

【敷地が約6mの公道に接しているが、接道部分が2m未満の場合】

対象不動産は建築基準法に定める接道義務はみたしていないため、建築物の建築はできません。また、現在ある建物については、増・改・再建築はできません。

【敷地が建築基準法上の道路に認定されていない通路に接する場合】

対象不動産は建築基準法に定める接道義務はみたしていないため、建築物の建築はできません。また、現在ある建物については、増・改・再建築はできません。

マンション(区分所有建物)の敷地と道路との関係

上記土地建物の記載例を参考に、対象マンションの敷地が接するすべての道路の種類、位置指定道路の場合は指定年月日、指定番号、その他道路幅員、接道幅を調査し記入します。必要な道路幅員や接道幅が、マンションの延床面積等の規模に応じて、自治体ごとに定められていることがあるため、セットバックが新たに必要となる場合には注意が必要です。

不動産会社だけど、プロに不動産の基本調査や重要事項説明書などの書類の作成を依頼されたいという方は、「こくえい不動産調査」にご相談ください。

地方であっても複雑な物件でも、プロ中のプロがリピートしたくなるほどの重説を作成してくれます。