家を相続した場合、相続人が複数いると誰がどのように相続するかを決めなければなりません。

遺言書に沿って遺産を分割する方法を「指定分割(していぶんかつ)」というのに対し、遺言書がないときに相続人全員で話し合って分割する方法を「協議分割(きょうぎぶんかつ)」といいます。

こちらでは、協議分割での話し合いや相続した家を分けるポイントについてわかりやすく説明します。

この記事で具体的にわかる3つのポイント

- 遺言書があれば遺言書の内容に沿って遺産分割を行い、遺言書がないときは相続人全員で話し合って「協議分割」をする

- 協議分割で遺産を分ける場合は、「法定相続分」を目安とするともめにくくなる

- 家を複数の相続人で分ける場合は、売却した代金を分ける「換価分割」や家をもらった人がほかの相続人に代償金を支払う「代償分割」という方法がおすすめ

- この記事はこんな人におすすめ!

- 家の相続が発生して、誰が相続人になるのかを知りたい人

- 複数の相続人で家を分割する方法を知りたい人

- 家を複数の相続人で揉めずに分割したい人

もくじ

1.誰が相続する?法定相続人になる人と優先順位

まず、誰が相続することになるのかを確認しておきましょう。

1-1.遺言書がなければ法定相続人が相続する

遺言書があれば、誰がどのように相続するかは遺言書の内容で決まります。

一方で遺言書がない場合、相続することになるのは、法定相続人(ほうていそうぞくにん)と呼ばれる親族です。法定相続人全員で話し合って分割する方法を「協議分割(きょうぎぶんかつ)」と呼びます。

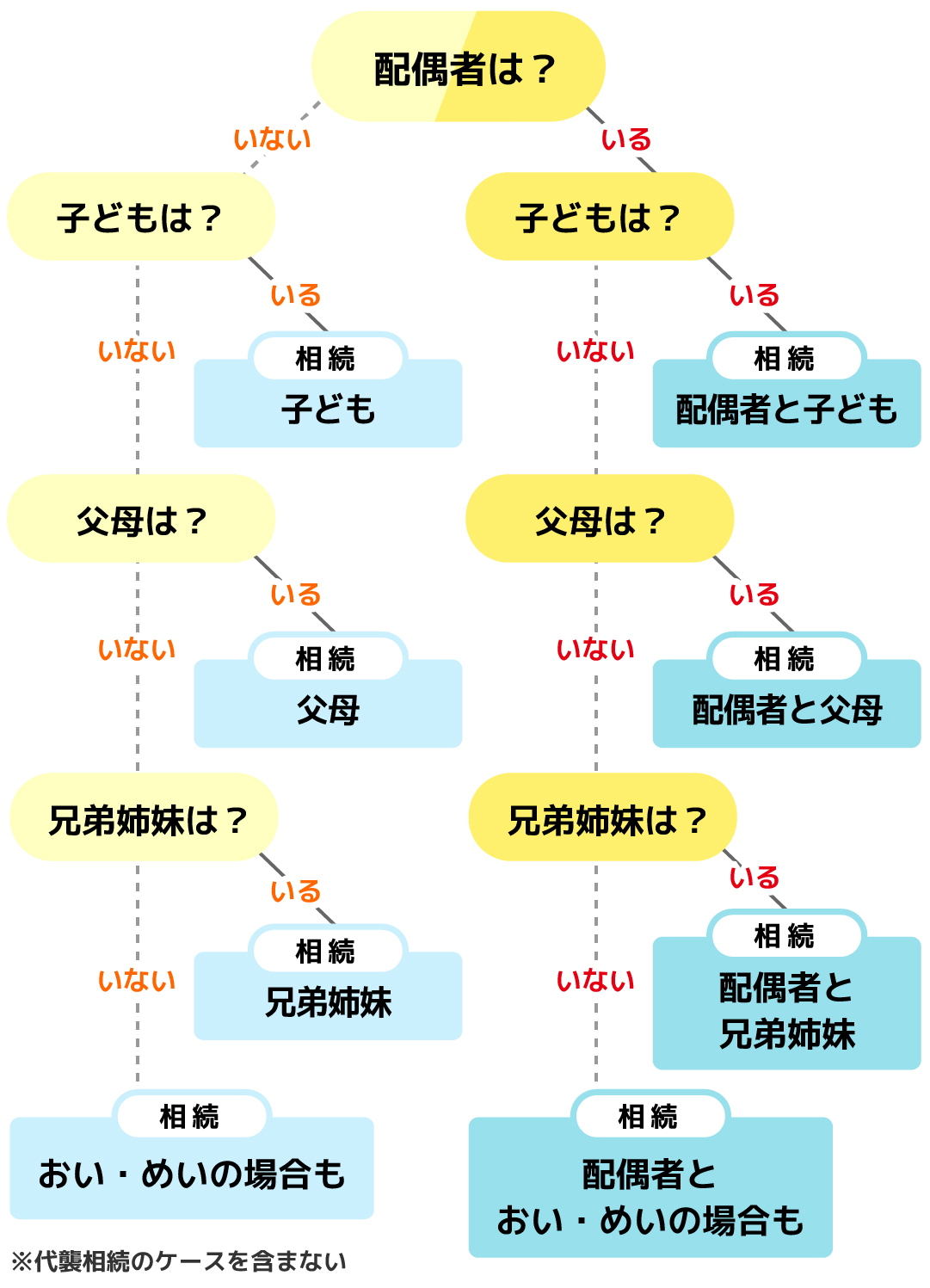

まず、配偶者は常に相続人(そうぞくにん:相続を受ける人)です。そのほかの人の相続の優先順位は、次のようになります。

第1順位:子ども

第2順位:親

第3順位:兄弟姉妹

第1順位がいなければ第2順位、第2順位がいなければ第3順位の人が相続人となります。

したがって、被相続人(亡くなった人)に配偶者や子どもがいる場合は、親や兄弟姉妹は法定相続人となりません。

次のフローチャートで法定相続人が誰になるのかを確認してみましょう。

【法定相続人確認のフローチャート図】

1-2.代襲相続も忘れてはいけない

代襲相続(だいしゅうそうぞく)とは、本来相続人となるはずであった人が亡くなっているなどの理由で相続できない場合に、その人の子が代わりに相続することを言います。

たとえば、相続人となる子がすでに亡くなっていても、その人に子ども(亡くなった人からすると孫)がいる場合は、その孫が相続人です。ひ孫、玄孫…と、何代でも代襲相続することができます。

子がおらず、その下の世代もいなければ第2順位が相続権を得ますが、親が死亡していて祖父母がいる場合は、上の世代に相続権は移行します。

第2順位がいなくて第3順位が相続人になる場合、兄弟姉妹が亡くなっていれば甥や姪が相続人になりますが、第3順位の場合はこれ以降の代襲相続はできません。

2.協議分割では「法定相続分」を目安とする

「協議分割(きょうぎぶんかつ)」の場合、相続人全員が納得すれば、どのような分け方をしても問題はありません。

ただし、全員が納得するように協議するのはむずかしいものです。そこで分け方の目安とするべきなのが、法定相続分(ほうていそうぞくぶん)です。

法定相続分とは、民法で定められた各相続人の相続割合を指します。

法定相続分の分割割合例は、次の表のとおりです。

| 法定相続人 | 法定相続分 |

| 配偶者と直系卑属(子供・孫など)の場合 | 配偶者1/2 子供(孫)1/2(複数の場合1/2を人数で分けます。) |

| 配偶者と直系尊属(父母・祖父母など)の場合 | 配偶者2/3 父母(祖父母)1/3(複数の場合1/3を人数で分けます。) |

| 配偶者と兄弟姉妹の場合 | 配偶者3/4 兄弟姉妹1/4(複数の場合1/4を人数で分けます。) |

| 配偶者がいない場合 | それぞれ法定相続人となる順位の中で均等に分配 |

法定相続分による分割は、もめる確率が低い方法です。

しかし、たとえば亡くなった人と同居していてずっと介護をしていた人と、実家を出てろくに帰っても来なかった人が同じ割合というのは公平性に欠けるとの見方もできます。

このような不公平感をなくすためにあるのが、寄与分や特別受益です。

2-1.「寄与分」とは?

寄与分とは、亡くなった人の財産の維持や増加に貢献したと考えられる相続人に与えられるものです。

たとえば、亡くなった人の介護をしていた相続人は、その行いによって介護費用が抑えられたと考えられるため、寄与分を考慮されることがあります。

2-1-1.寄与分の分け方

次のようなケースで考えてみましょう。

- 相続財産1,500万円

- 妻と子ども(A・B)の3人が相続人

- 子どもAに500万円の寄与分が認められた

この場合、相続財産の1,500万円から寄与分の500万円を控除した1000万円を法定相続分通りに計算します。

つまり、妻は500万円、子どもAは250万円+寄与分500万円の750万円、子どもBは250万円となります。

2-1-2.寄与分が認められるには

寄与分を実際に認めてもらうには、次のような手順で行う必要があります。

- ステップ.1①遺産分割協議で主張するまずは、遺産分割協議(相続人全員で遺産の分け方について話し合いをすること)の場で、「貢献の事実」を主張して認めてもらう必要があります。

- ステップ.2②遺産分割調停を申し立てる遺産分割協議で話がまとまらなかった場合は、調停に移ります。これを「寄与分を定める処分調停」といいます。

家庭裁判所に対し、遺産分割調停を申し立てると、調停委員が共同相続人(財産を相続する相続人)の間に入り、合意に向けた話し合いが行われます。遺産分割調停の申し立ては、共同相続人であれば誰でも申し立てることができます。

- ステップ.3③遺産分割審判を申立てる遺産分割調停でも話がまとまらなかった場合は、遺産分割審判の申し立てを行い、裁判所に最終的な判断をしてもらうことになります。これを「寄与分を定める処分審判」といいます。

審判では、被相続人をサポートした時期や方法、財産の額などを考慮して、寄与分が認められるかどうか決定します。

遺産分割協議・調停・審判、いずれにおいても寄与分を主張するには、目で見て分かる証拠が必要です。

2-2.「特別受益」とは?

特別受益は、亡くなった人の生前に、特定の相続人が贈与を受けていた場合に配慮される金額を指します。

一部の相続人が、被相続人(亡くなった人)から多額の贈与を受けていた場合、そのことを考慮しなければ他の相続人が不公平になってしまうからです。

- 相続財産1,500万円

- 妻と子ども(A・B)の3人が相続人

- 子どもAが生前300万円贈与されていた

この場合、相続財産1,500万円にAがもらった特別受益300万円を加えて、相続財産が1,800万円であったと考え、法定相続分通りに計算します。

妻は900万円、子どもA・Bはそれぞれ450万円ずつです。ただし、子どもAは300万円の特別受益があるため、相続分は、450万円−300万円で150万円となります。

3.家を複数の相続人で分ける方法

たとえば、相続財産が家のみの場合、複数の相続人に均等に財産を分けるのむずかしいものです。

そのような場合は、換価分割や代償分割も検討すると良いでしょう。

3-1.換価分割(かんかぶんかつ)

換価分割とは、不動産などの相続財産を売却して現金に変えて分割する方法です。

相続人が複数いて家が共有不動産になっている場合、売却活動に関係する媒介契約や価格の変更、売買契約、物件引渡しにおいて、共有者全員の署名と捺印が必要です。しかし、換価分割を前提とした不動産売却の場合は、便宜上、相続人のうちの1人の名前で相続登記して売却活動をおこなうことができます。

売却金額から仲介手数料など売却にかかった諸手数料を差し引いて、あらかじめ決めておいた分割割合に応じて相続人で分け合えば分割完了です。

現金化することで公平に分割することができるため、相続資産が不動産1つのような場合には円満に相続することができます。

3-2.代償分割(だいしょうぶんかつ)

代償分割とは、1つの家を3人で分割するようなとき、1人が家を相続し、その1人が残りの2人対して相当分の金銭を支払うという分割方法です。

たとえば、相続財産が3,000万円の家1軒で、それをA、B、Cの子ども3人で1/3ずつ相続するとします。

Aがその家に住んでいるとしたら、A、B、Cの3人の共有にすると不都合があったり、将来的にもめたりする可能性があります。

そこで相続登記するのはAのみにし、AはBとCに対して1,000万円ずつの現金を支払えば、結果として各々が1,000万円分の価値のある資産を相続したのと同じ効果になるというわけです。

兄弟で実家を相続して分割する方法については、「実家を兄弟で相続!住んでいる相続人がいる場合はどうする?分割方法4つを解説」でくわしく説明しているので、ぜひ読んでみてください。

3-3.分け方が決まれば「遺産分割協議書」を作成する

話し合いにより相続財産の分け方が決まったら、遺産分割協議書(いさんぶんかつきょうぎしょ)を作成します。

遺産分割協議書は必ず作らなければならない書類ではありませんが、法定相続分以外の割合で相続した場合や代償分割、換価分割をする場合には必要になります。手続き上、不要であっても、話し合いの内容を記した書面があれば、大きなトラブルにつながることも少ないです。

相続人が作成することもできますが、間違いを防いだり、中立な立場での作成を求めたりしたい場合は、司法書士などの専門家に作成を依頼するほうが良いでしょう。

4.家の相続についての相談先は?

相続の専門家として、弁護士・司法書・行政書士がいますが、それぞれ役割が異なります。

●遺産分割において、争い事があるとき

→弁護士

●遺産分割において、遺産の中に不動産が含まれないとき

→行政書士

●遺産分割において争い事がなく、相続登記が含まれるとき

→司法書士

相続した家を売却したい場合は、必ず相続登記をしなければなりません。

相続した遺産に不動産が含まれていて、相続登記が必要な場合の相談先は司法書士です。

相続登記は自分で行うこともできますが、相続人が誰なのか調査するために戸籍をすべて集めるのは時間も労力もかかります。また、集めた場合でも、昔の戸籍を読めなければなりません。

さらに、遺産分割協議書が必要な場合も、自分で作成するより正確なものを作成してもらえます。

司法書士に、相続人やどのような遺産があるのか調べてもらい、相続人間の話し合いを調整してもらい、遺産分割協議書の作成を依頼すると、税金(登録免許税)や報酬を含めて合計平均10〜15万円ぐらいです。

ただし、相続財産によって金額が変動するため30万円以上かかるケースもあります。必ず見積もりを出してもらって確認しておきましょう。

家の相続の相談先については、「家を相続したときの相談窓口はどこが良いのか比較してみた」でくわしく説明しているので、ぜひ読んでみてください。

まとめ

この記事のポイントをまとめました。

- 相続が発生したとき、遺言書に沿って遺産を分割する方法を「指定分割」、遺言書がなく相続人全員で話し合って分割する方法を「協議分割」という

- 遺言書がなければ法定相続人が協議分割することになる

- 法定相続人が亡くなっていて子どもがいる場合は、その子どもが代襲相続することになる

- 協議分割では、法定相続分を目安にして分けると揉めにくくなる

- 協議分割の際は、亡くなった人の財産の維持や増加に貢献したと考えられる相続人に与えられる「寄与分」や、亡くなった人の生前に特定の相続人が贈与を受けていた場合の「特別受益」を考慮する場合もある

- 複数の相続人で家を分ける場合は、相続財産を売却して現金に変えて分割する「換価分割」や、、1人が家を相続し、その1人が残りの2人対して相当分の金銭を支払う「代償分割」も検討すると良い

- 相続した家を売却するには、必ず相続登記をしなければならない

- 相続登記を含め、不動産の相続手続きが大変な場合は、司法書士に依頼するのも一つの手である

家をはじめとする不動産の相続が発生した場合、遺言書があれば遺言書の内容に沿って遺産分割します。遺言書がない場合は、法定相続人で協議をして遺産の分割方法を決めなければなりません。

協議分割の際は、法定相続分を分け方の目安とすると揉めにくくなります。

家を複数の相続人で分割する方法としておすすめなのが、家を売却した代金を相続人で分ける「換価分割」です。

実際に相続した家を売却するときの流れについては「相続する不動産を売るときの流れ」で説明していますので、ぜひ読んでみてください。

相続した家を売りたいけど、どうしたらよいのかわからないという人は、まず「イクラ不動産」でご相談ください。

無料&秘密厳守で簡単に素早く査定価格がわかるだけでなく、あなたの状況にピッタリ合った売却に強い不動産会社を選べます。

さらに、不動産売却でわからないことがあれば、宅建士の資格を持ったイクラの専門スタッフにいつでも相談でき、中立な立場からアドバイスがもらえるので安心です。

イクラ不動産については、「イクラ不動産とは」でくわしく説明していますので、ぜひ読んでみてください。