相続した家や土地などの不動産に「抵当権(ていとうけん)」がついているケースがあります。

このような場合、相続したからといって、抵当権が消えることはないため、相続すべきかどうかを慎重に検討しなければなりません。

こちらでは、借金で抵当権がついている家などの不動産を相続するときの注意点についてわかりやすく説明します。

この記事で具体的にわかる3つのポイント

- 相続した家や土地などの不動産に抵当権が付いているかどうかを確認する方法

- 相続した不動産の抵当権を外す方法

- 抵当権の付いた不動産を相続したくない場合の対処方法

- この記事はこんな人におすすめ!

- 抵当権のついた不動産を相続することになった人

- 相続した不動産の抵当権を外す方法を知りたい人

- 抵当権の付いている不動産を相続したくない人

もくじ

1.「抵当権」と相続との関係について

抵当権と相続との関係について説明する前に、まず、「抵当権」がどのようなものかについて理解しておきましょう。

1-1.「抵当権」とはどのようなものか?

抵当権(ていとうけん)とは、お金を貸した側が家などの不動産を借金の担保に入れる権利のことです。住宅ローンを組む際も、家に抵当権が設定されます。

家に抵当権が設定されている場合、その元となっている借金の返済が滞れば、その家を強制的に売却(競売)されて借金の返済に充てられてしまうのです。

抵当権の元となる借金は、住宅ローンをはじめとする不動産の所有者の借金である場合だけでなく、他人の借金の場合もあります。

自分の借金の担保としている場合、自分がきちんと返済をしている限り不動産をとられることはありません。しかし、他人の借金の担保として自分の家に抵当権を設定している場合、その他人が借金返済を怠ると、自分の家や土地をとられてしまいます。

1-2.抵当権の内容を確認する方法

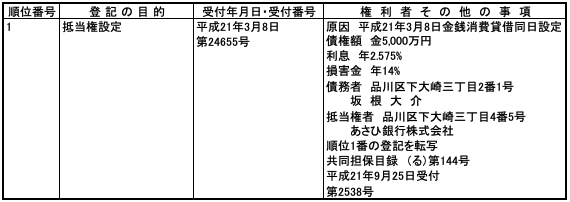

不動産にどのような抵当権がついているかどうかは、法務局で不動産の「登記事項証明書(登記簿謄本の写し)」の「全部事項証明書」を取得すれば確認が可能です。

全部事項証明書には、抵当権者名(ていとうけんしゃめい:抵当権をつけた者)や担保となっている債権の内容、金額などが記載されています。

(抵当権設定登記の例)

複数の不動産(土地と建物など)にまたがって抵当権がついている場合は、「共同担保目録」という書類を取り寄せることにより、どの不動産に抵当権が設定されているか確認できます。

取り消し線が引かれている場合は、すでに抵当権が抹消されているということです。

1-3.相続しても抵当権は消えない

家や土地などの不動産の相続が発生しても、相続とは無関係に抵当権は存続します。

つまり、不動産を相続しても抵当権は消えず、抵当権付きの不動産をそのまま相続することになるのです。

借金も相続対象になるので、被相続人(亡くなった人)が借金をしていた場合は、その借金も相続人(相続する人)に引き継がれます。相続後に借金の返済が滞れば、不動産を競売にかけられてしまいます。

抵当権つきの不動産にも一応価値はありますが、借金を担保している状態なので「いつなくなるかわからない不安定な状態」だと言えるでしょう。

2.相続した家の抵当権を外す方法

抵当権が付いている家や土地などの不動産を相続したとき、抵当権を外すにはどうすれば良いのかを説明します。

2-1.まずは借金を返済する

抵当権を抹消するには、基本的に借金を完済するしかありません。

被担保債権が被相続人(亡くなった人)自身の借金であれば、相続人たちが借金を相続するので、遺産の中から支払うのがベストです。

まずは相続した不動産などを売却し、その売却代金から完済することを目指しましょう。

被担保債権(ひたんぽさいけん)とは

被担保債権とは、担保の元になった債権(さいけん:お金や不動産を受け取る権利)のことです。

たとえば、銀行から住宅ローンを借りる場合、銀行は、借りた人の返済が滞るなど、債務を果たさない場合に備え、住宅の土地と建物を担保とし、抵当権を設定します。

この場合、抵当権で保証される債権(ここでは銀行が貸したローン)が被担保債権にあたります。

もしも被担保債権が他人の借金ならば、基本的にその他人が完済するのを待ちます。もちろん「第三者弁済」として、相続人たちが代わりに支払ってあげても良いですが、一般的にはそこまでする義理はないでしょう。

他人が借金を順調に返済し続けている限り、抵当権を実行される可能性はありませんし、完済されたら抵当権を抹消することが可能です。

不動産を売却して借金完済を検討するのであれば、まず、相続した家や土地の価値を調べる必要があります。

相続した家や土地などの不動産がいくらぐらいで売れそうかを知りたい場合は、ぜひ無料&秘密厳守の「イクラ不動産」をご利用ください。

イクラ独自の価格シミュレーターを利用すれば、簡単に自分で相場価格を調べることができます。

さらに、宅建士の資格を持ったイクラの専門スタッフにくわしい相場価格を調べてもらったり、抵当権の付いた不動産を売却する際のアドバイスをもらったりできるので安心です。

2-2.抵当権を抹消する具体的な手続き

抵当権の元となった借金が完済されても、自然に抵当権の登記が消えるわけではありません。金融機関から抵当権抹消用の書類をもらい、法務局で「抵当権の抹消登記」を申請する必要があります。

登記をしないといつまでも不動産登記に抵当権の表示が残ってしまい、賃貸活用などに悪影響を及ぼす可能性もあります。

完済したら、借入先の金融機関に連絡を入れましょう。自分たちで登記申請をするのが手間だと感じる場合、司法書士に依頼すると登記を代行してもらえます。

3.相続債務の清算方法について

相続した不動産に抵当権がついている場合、被担保債権の額がいくらになっているのか、つまり、不動産を担保にしている借金がいくらなのかが重要です。

被相続人(亡くなった人)自身が借金していた場合は、その借金も相続人に引き継がれてしまいます。

被相続人の借金は、不動産を相続した相続人ではなく、法定相続人全員に法定相続分に従って引き継がれます。つまり、不動産を相続しない相続人にも相続分に応じた借金返済義務が及んでしまうということです。

預貯金や換金した不動産によって借金を完済できるなら良いですが、足りなければ相続人たちが自腹で被相続人の負債を返済しなければなりません。

支払えなければ、最悪の場合、相続人自身が破産しなければならない危険性もあります。

3-1.相続権の一切を放棄する「相続放棄」

もしも遺産内容が、プラスの資産よりも借金などのマイナスの方が多い債務超過状態になっていて、資産を全部売却しても債務を完済できないのであれば、「相続放棄(そうぞくほうき)」をおすすめします。

相続放棄をすれば、その人は始めから相続人ではなかったことになるので、資産も相続できませんが負債を相続することもありません。

相続放棄は相続人の一人ひとりが個別に行う手続きになるため、ほかの相続人が相続放棄をしなくても、自分だけで行うことが可能です。

相続放棄をする場合は、相続開始を知ってから3ヵ月以内に家庭裁判所で手続きする必要があります。

相続放棄の注意点などについて、くわしくは「借金で家を相続放棄!それでも残る家の管理責任と免れるための方法」で説明していますので、ぜひ読んでみてください。

3-2.プラス分があれば相続できる「限定承認」

遺産内容が債務超過かどうかわからない場合には、「限定承認(げんていしょうにん)」という方法で、資産が債務を超過する場合にのみ超過した資産を受けとることができる(借金は相続しない)方法もあります。

相続放棄は「相続しない」選択肢であるのに対し、限定承認は「相続する」選択肢の1つと言えるでしょう。

相続放棄では、相続人全員が放棄すると家は手放すしかありませんが、限定承認であれば、家を残せる可能性もあります。

限定承認は、相続人全員が共同で申し立てしなければなりません。

限定承認できる期限も、相続放棄をする場合と同様に、相続開始を知ってから3ヵ月以内です。

限定承認について、くわしくは「借金を相続せずに実家を守る方法についてわかりやすくまとめた」で説明していますので、ぜひ読んでみてください。

まとめ

この記事のポイントをまとめました。

- 「抵当権」とは、家などの不動産を借金の担保に入れる権利のことで、返済が滞ると担保の不動産を強制的に売却して返済に充てられる

- 相続した不動産に抵当権が設定されているかどうかは、「登記事項証明書(全部事項証明書)」を取得すれば確認できる

- 相続した不動産に抵当権が付いていた場合は、不動産と一緒に抵当権も相続される

- 抵当権を外すには、借金を完済して、抵当権抹消登記申請をしなければならない

- プラスの資産よりも借金などのマイナスの方が多い債務超過状態の場合は、相続放棄するのがおすすめ

- 相続放棄は、ほかの相続人が相続放棄をしなくても自分だけで行うことが可能

- 借金は相続せず、プラスの資産がマイナス分の債務を超過する場合にのみ、プラスになった分を受けとることができる「限定承認」という方法もある

- 限定承認は、相続人全員が共同で申し立てしなければならない

家や土地などの不動産に抵当権が設定されている場合、今までの所有者が亡くなって相続が発生したからといって、抵当権が消えることがありません。

したがって、抵当権が付いている不動産を相続するかどうかは、慎重に見極める必要があります。

相続放棄や限定承認という方法もありますが、どちらも基本的に相続開始を知ってから3ヵ月以内に家庭裁判所で手続きする必要があるので、早めの行動が大切です。

相続した不動産を売却して借金を完済するにしても、相続放棄や限定承認をするにしても、まずは、相続した家や土地などがいくらぐらいで売れるのかを知っておく必要があります。

相続した不動産に抵当権がついていてどうしたらよいのかわからない、いくらぐらいで売れそうかを知りたいという場合は、まず「イクラ不動産」でご相談ください。

無料&秘密厳守で相続した家や土地などの査定価格がわかるだけでなく、宅建士の資格を持ったイクラの専門スタッフにいつでも相談することができます。

イクラ不動産については、「イクラ不動産とは」でくわしく説明していますので、ぜひ読んでみてください。