一戸建てをはじめとする不動産の売却を成功させるには、正しい方法で査定額を出すことが不可欠です。

一戸建ての査定では、土地と建物の価値を別々に算出し、それぞれの特性に応じた評価を行います。その際に、建物の価値を詳細に見極める査定方法が「原価法」です。

この記事では、原価法を使った建物の査定方法やその計算プロセス、査定額を上げるためのポイントをわかりやすく解説します。一戸建ての査定方法を正しく理解して、売却を成功させましょう。

【この記事で具体的にわかること】

- 一戸建てを売却する際、どのように査定が行われるかがわかる

- 一戸建ての建物部分の査定額を出す「原価法」の計算方法についてわかる

- 一戸建てを査定する際の建物評価がどのように改善されつつあるかがわかる

- この記事はこんな人におすすめ!

- 一戸建ての売却を考えている人

- 一戸建ての査定方法や査定額を知りたい人

- リフォームをしている一戸建ての査定方法を知りたい人

1.原価法とは?一戸建ての査定方法の基本を知ろう

はじめに、原価法を使用する一戸建ての査定方法の基本について説明します。

1-1.一戸建ての査定は「建物」と「土地」に分けて行う

一般的に、一戸建ての査定額は「建物」と「土地」に分けて計算されます。

なぜなら、建物は建てられたときの価値が最も高く、築年数が経つにつれて経年劣化により価値が減少していくのに対して、土地は経年劣化はしないものの、社会情勢や景気によって価格が大きく変動するからです。

そのため、土地と建物とをひと括りにして査定をすることができず、建物の部分と土地の部分とは分けて査定をすることになります。

1-2.建物は「原価法」、土地は「取引事例比較法」で査定する

一戸建ての建物部分の査定で用いられるのは、建物の物理的な価値に着目した「原価法」です。原価法を使った査定方法については、後ほどくわしく説明します。

一方、一戸建ての土地の部分の査定には、周辺環境や市場動向を重視する「取引事例比較法」が用いられることが多いです。

取引事例比較法とは、近隣にある査定したい物件と似ている物件が、過去に取引されて成約した事例を参考に査定額を算出する査定方法で、土地だけでなく、マンションの査定額を出すときにも使われます。

取引事例比較法については、「土地の査定方法である「取引事例比較法」をわかりやすく解説!」でくわしく説明していますので、ぜひ参考にしてみてください。

2.一戸建ての建物査定で使われる「原価法」とは?

先に述べたように、原価法とは、居住用の不動産で、一戸建て(一軒家・中古住宅)の建物部分を査定するときに使われる査定方法です。

原価法を一言で説明すると、「今、同じ建物を建てるのに必要な費用から、経年劣化分を差し引いた建物の価値」となります。

2-1.「原価法」で査定額を計算する手順

原価法による査定額の計算は、次のような手順で行われます。

- 1㎡あたりの再調達価格を出す:今、同じ家を建てると、1㎡あたりどれくらいの費用がかかるかを調べる

- 家全体の再調達価格を出す:1㎡あたりの再調達価格に家の延床面積を乗じて家全体分の価格を計算する

- 減価修正する:家が建てられてから、経年劣化でどれくらい価値が減ったかを計算する

- 建物の査定額を出す:再調達価格を減価修正することで、現時点での査定額を計算する

したがって、原価法による建物の査定額の計算方法を式にまとめると、次のようになります。

原価法を計算するポイントとなるのは、再調達価格と減価修正(残耐用年数/耐用年数)の2つです。

それぞれについて、わかりやすく説明します。

2-2.再調達価格とは?

再調達価格(さいちょうたつかかく)とは、今すでに建っている建物を取り壊したと仮定して、同じ建物をもう一度建てたときに、費用がいくらかかるのかを計算した額です。

新築時にかかる1㎡あたりの単価は、銀行など金融機関や不動産会社によって多少異なりますが、あらかじめ建物の構造や部材によって、次のように決められています。

| 標準的 | やや高単価 | 高単価 | |

| 木造 | 14.8万円/㎡ | 17.4万円/㎡ | 20.9万円/㎡ |

| 軽量鉄骨造 | 14.8万円/㎡ | 17.4万円/㎡ | 20.9万円/㎡ |

| (重量)鉄骨造 | 15.6万円/㎡ | 18.3万円/㎡ | 22.0万円/㎡ |

| RC(鉄筋コンクリート)造 | 18.8万円/㎡ | 20.9万円/㎡ | 25.1万円/㎡ |

| SRC(鉄骨鉄筋コンクリート)造 | 18.8万円/㎡ | 20.9万円/㎡ | 25.1万円/㎡ |

2-2-1.再調達価格の計算例

例として、延床面積100㎡の標準的な木造の家を、新築でもう一度建てたと仮定した場合の再調達価格を計算してみましょう。

再調達価格の計算式は、次のようになります。

原価法で一戸建ての建物部分の査定をする場合は、まずこのようにして計算した再調達価格が必要です。

ここから、建物の経年劣化分の価値を差し引くことで、現在の建物の価値が算出されます。

2-3.減価修正とは?

減価修正(げんかしゅうせい)とは、建物や建物の設備が経年によって劣化することで、価値が減った分を修正することです。

減価修正は、次の計算式で求めることができます。

ここでの耐用年数とは法定耐用年数です。

※法定耐用年数:不動産などの資産において、法令で画一的に定められている耐用年数のこと

建物の構造や目的(事業用か非事業用)によって、耐用年数は次のように定められています。

| 構造 | 耐用年数(事業用) | 耐用年数(非事業用) |

| 木造 | 22年 | 33年 |

| 軽量鉄骨造(3mm以下) | 19年 | 28年 |

| 重量鉄骨造 | 34年 | 51年 |

| RC(鉄筋コンクリート造)・SRC(鉄骨鉄筋コンクリート造) | 47年 | 70年 |

2-3-1.減価修正の計算例

例として、木造で築年数が15年、居住用(非事業用)として使われている家の減価修正を計算してみましょう。

この原価修正を再調達価格に乗じることで、現時点での建物の査定額が計算できます。

たとえば、先ほど再調達価格を算出した、「延床面積100㎡の標準的な木造の家」が築15年(減価修正0.55)の場合、原価法による査定額の計算式は次のようになります。

14.8万円×100㎡×0.55=814万

ただし、築年数が耐用年数を超えている場合は、査定価格は、ほぼゼロと見なされる場合があるため注意が必要です。

このことについて、もう少しくわしく説明します。

2-3-2.「法定耐用年数」と「経済的耐用年数」について

耐用年数には、法定耐用年数と経済的耐用年数の2種類があります。

法定耐用年数とは、税務上、減価償却を計算する際に定められている耐用年数です。これに対して、経済的耐用年数とは、その建物が実際に使用できる耐用年数を指します。

減価償却についてのくわしい説明は、次のとおりです。

「減価償却」とは

減価償却とは、時間の経過や使用により価値が減少していく固定資産を取得した際に、購入費用をその耐用年数に応じて計上していく会計上の処理のことをいいます。

固定資産というのは不動産でいうと建物部分に該当します。たとえば、家を新築で購入して、20年後も新築と同じ価値というのは無理があります。その20年の間に、家の劣化が進み、キッチンや風呂などの設備も老朽化しているからです。

つまり、減価償却とは、時間が経過すると価値が下がる資産の価値を、正しく評価するために行なう作業であるといえます。不動産の土地部分のように、時間の経過や使用により価値が減少しないものは、減価償却資産には含まれません。

減価償却の目的は、不動産の取得のためにかかった費用を、最初に支払い時にすべて一度きりの費用とするのではなく、収益を得るために利用した期間に応じて経費として計上することが、企業会計にとって望ましいために使うとされています。

付け加えると、そもそも税金は、収入から経費を引いて残ったお金にかけられます。経費の方が大きくなると赤字になり、税金を払う必要がありません。

そこで、節税の方法のひとつとして、経費をできるだけ多く計上しようという考えになります。できるだけ収入に近い経費になると黒字額が少なくなり、税金が少なくて済むからです。

減価償却費は、数字上で価値が減っているだけなので、実際に支出した費用ではありませんが、経費として計上することができます。

このような法定耐用年数に対して、経済的耐用年数とは、実際に建物が十分に使用できる年数のことです。

つまり、法定耐用年数よりも経済的耐用年数のほうが、より現実の建物の状態に即しており、本来なら経済耐用年数を用いるべきだとも言えます。

しかし、立地や建築方法、管理状態などによって、一戸建てが利用可能な年数は大きく異なるのにもかかわらず、これまで一律に耐用法定耐用年数が使われてきました。

このような査定方法は、現実の建物の状態を反映しているものとは言い難いため、近年、国が制度を変更すべく動き始めています。

3.住宅の性能やリフォームが建物の評価に反映される動きについて

不動産を所管している国土交通省は、2014年3月に「中古一戸建て住宅に係る建物評価の改善に向けた指針」を策定しました。

この指針は、流通市場における中古戸建住宅の「家の建築後、20年から25年程度で一律に市場価値がゼロになる」とされるこれまでの既存住宅の取引慣行を改善し、住宅の性能やリフォームの状況などを的確に反映した評価に変更するというものです。

3-1.「中古一戸建て住宅に係る建物評価の改善に向けた指針」で建物の評価がどのように変わるのか?

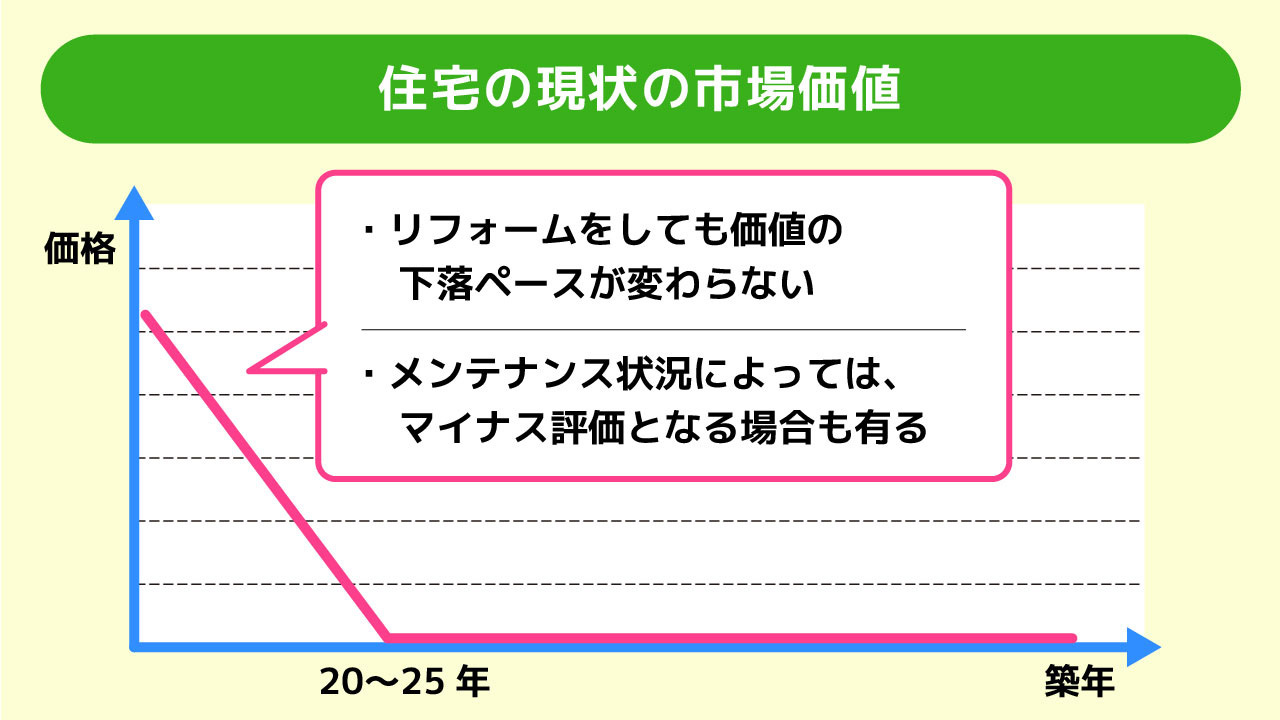

これまで、中古一戸建ての建物部分の評価は、リフォームをしても経年による下落ペースは変わりませんでした。

さらに、管理やメンテナンスがきちんと行われていることが前提となっており、メンテナンスの状況によってはマイナス評価になる場合もあるという、減点メインの査定方法だったのです。

しかし、今回の「中古一戸建て住宅に係る建物評価の改善に向けた指針」では、建物の適切な補修やメンテナンスなどが行われているのであれば、建物の基礎や躯体の機能が失われていない限り建物の価値は回復、向上するという原則に基づいて、住宅の使用価値に応じた評価を行うべきだとされています。

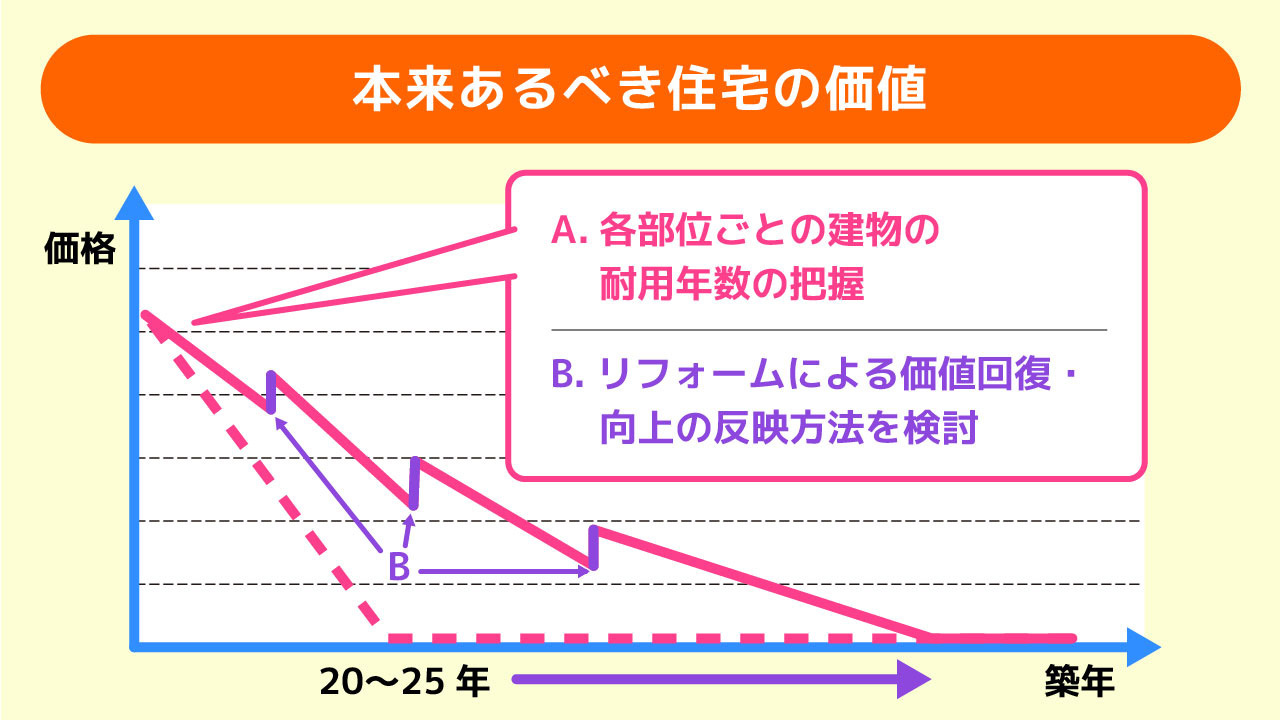

つまり、下図のように、これまでだと経年によって価値がほぼゼロとされてきた建物であっても、リフォームやメンテナンスがきちんと行われていれば、建物の価値の下降が緩やかになるということです。

【住宅の現状の市場価格のグラフ】

【本来あるべき住宅の価値のグラフ】

3-2.「既存住宅価格査定マニュアル」も改変

今回の「中古一戸建て住宅に係る建物評価の改善に向けた指針」の策定と同時に、不動産会社が一戸建ての建物部分の査定で利用している公益財団法人不動産流通推進センターの「既存住宅価格査定マニュアル」も改変されました。

既存住宅価格査定マニュアルとは、不動産会社(宅地建物取引業者)が、査定を依頼した消費者に対して、納得しやすい査定価格の根拠を合理的に示す手法として作成されたツールです。

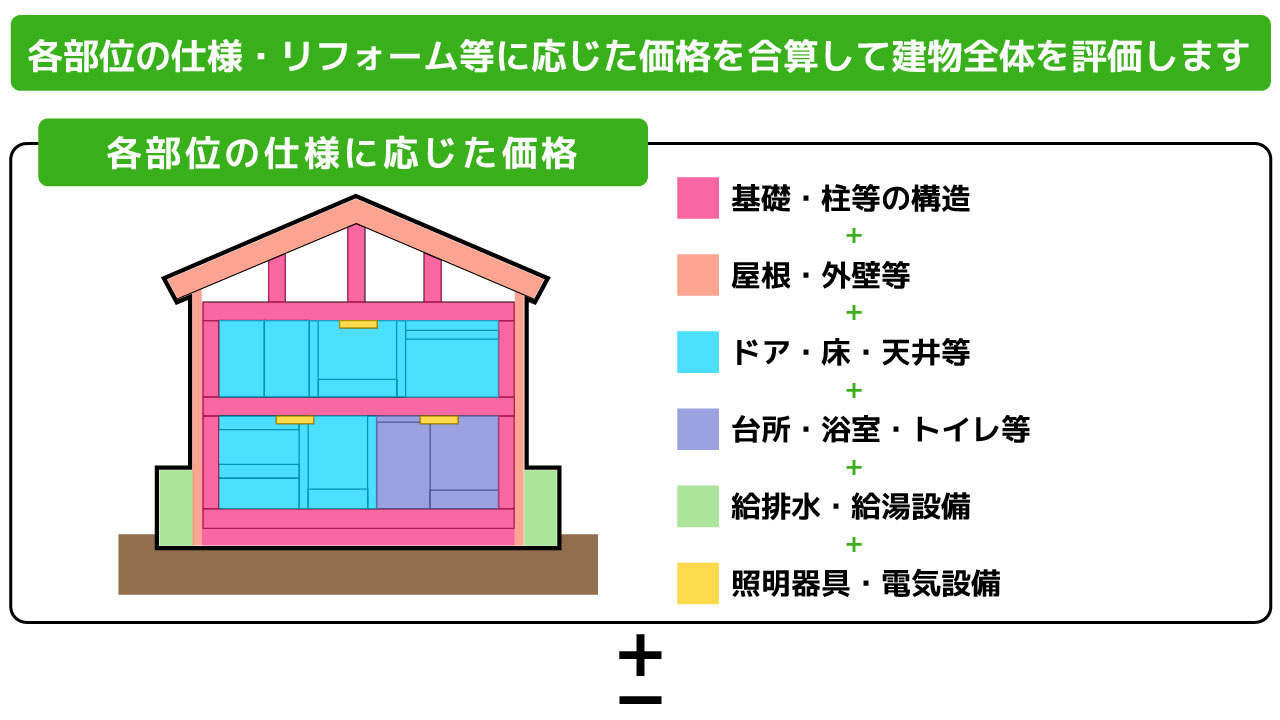

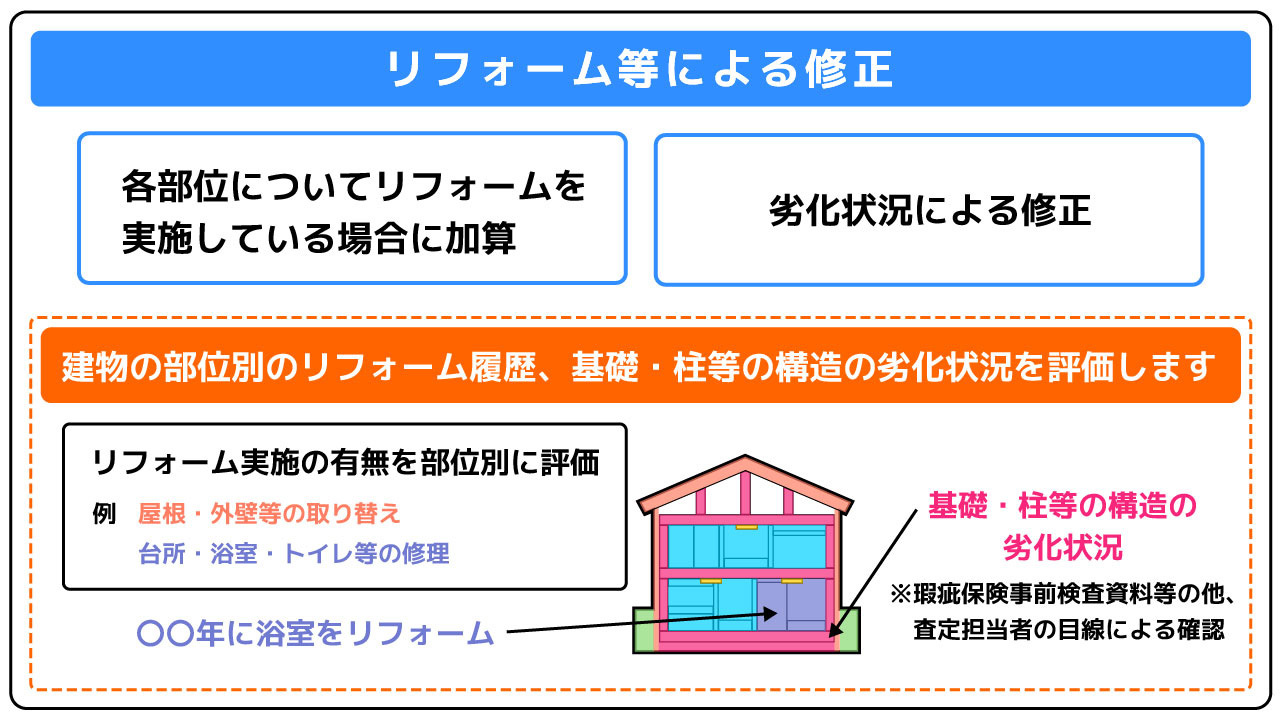

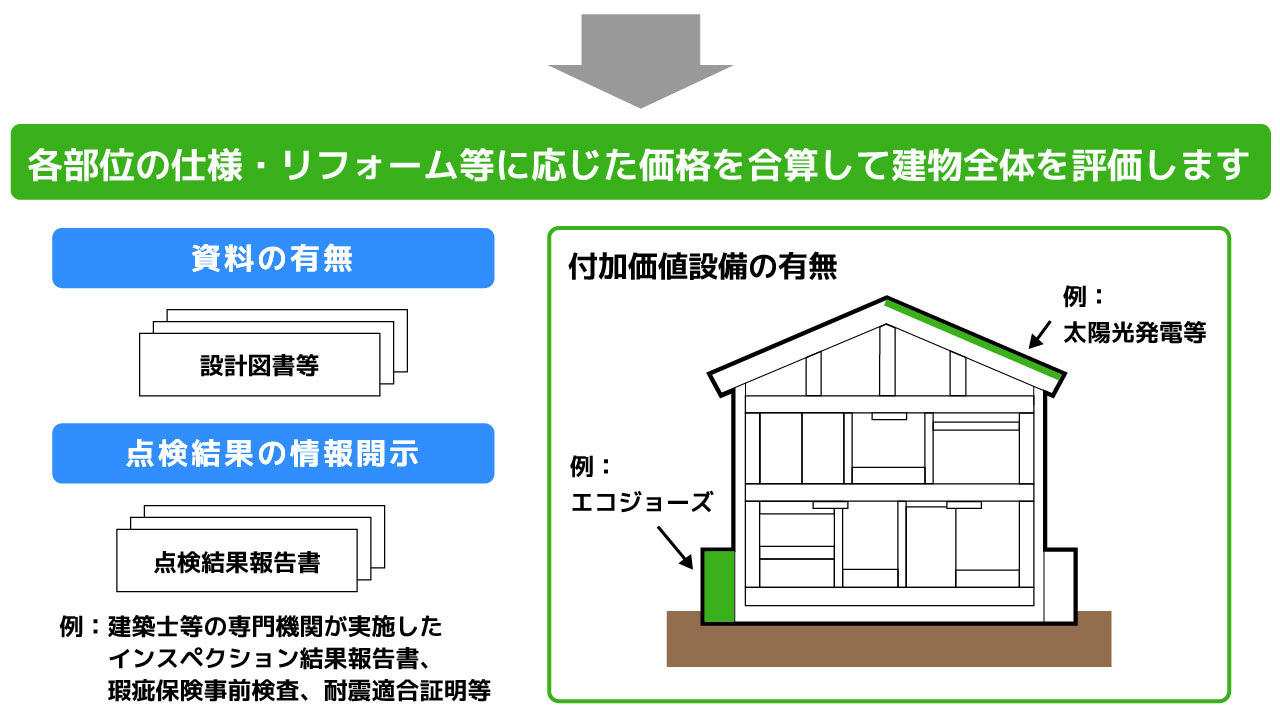

改変された「既存住宅価格査定マニュアル」では、中古一戸建ての各部位の仕様やリフォーム等も評価されるようになっており、それらを加点してくことによって建物全体の査定価格が算出されます。

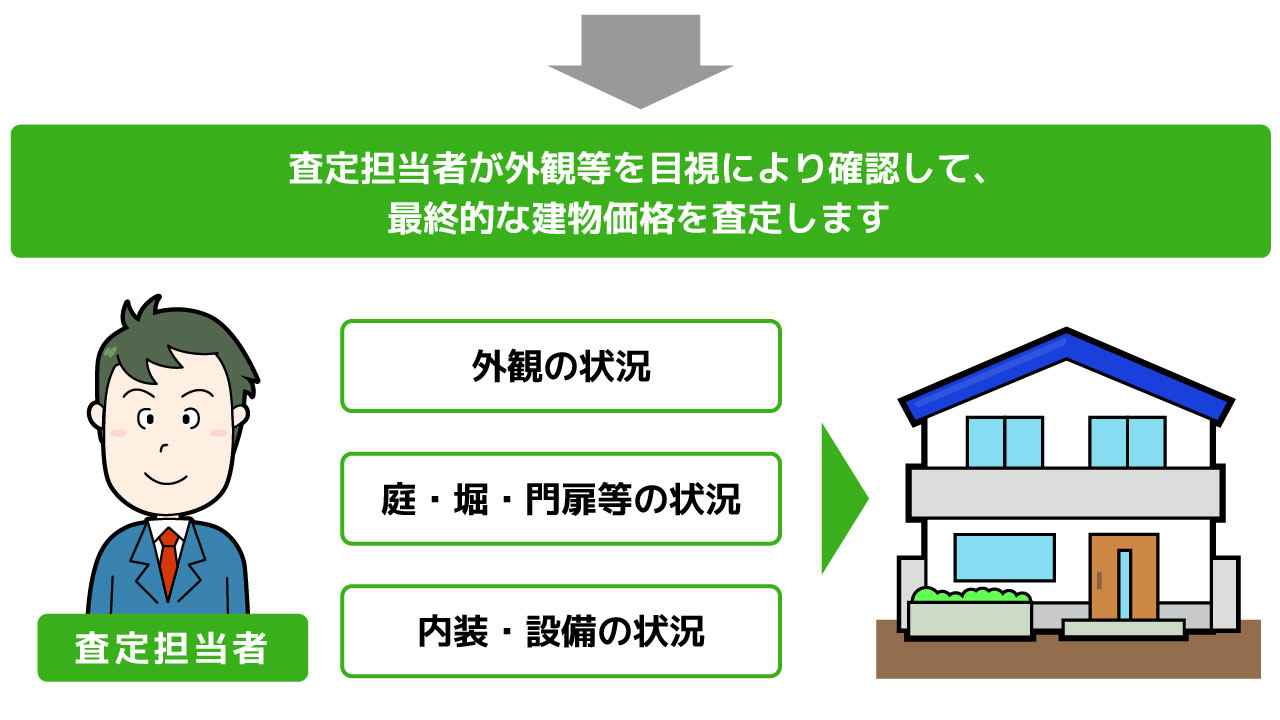

具体的な評価内容は、以下の図のとおりです。

(不動産流通推進センターの価格査定マニュアルより引用)

不動産会社(宅地建物取引業者)は、このマニュアルのシステム上に物件の築年数や各部位のグレード、維持管理状態などの情報を入力することで、適正な査定価格を算出することが可能です。

不動産会社がこの改変されたマニュアルを用いることで、住宅の本来の使用価値を適正に反映した評価がなされることが期待されています。

しかし、このような仕組みは、国も制度の変更について動き始めたばかりということもあり、原価法の計算における耐用年数は、法定耐用年数を利用するのが現在も一般的であることを踏まえておきましょう。

まとめ

この記事のポイントをまとめました。

- 一戸建ての査定は、建物部分と土地の部分に分けて行われる

- 一戸建ての建物部分の査定には「原価法」が用いられ、土地部分の査定には、過去の近隣でも取引を参考にして査定額を出す「取引事例比較法」が用いられることが多い

- 原価法とは、同じ建物をもう一度建てた場合にかかる費用(再調達価格)に経年により劣化した分を差し引くこと(減価修正)で、現時点での価値を出す査定方法

- 原価法による査定額の計算式は次のとおり

原価法による査定額=再調達価格✕延べ床面積(㎡)✕減価修正(残耐用年数/耐用年数) - 再調達価格の計算の基準となる額は、建物の構造やグレードによってあらかじめ決められている

- 減価修正の基準として使われる耐用年数には、現在は「法定耐用年数」が用いられることが多く、法定耐用年数が過ぎた建物は価値がほぼゼロと評価されることもある

- 「中古一戸建て住宅に係る建物評価の改善に向けた指針」や「既存住宅価格査定マニュアル」の改変により、建物のリフォームや補修状況が正しく評価される方向に動き始めている

一戸建ての査定は、建物と土地に分けて行われ、建物の部分の査定には「原価法」が用いられます。

原価法で建物を査定する際の重要なポイントは、同じ建物をもう一度建てた場合にかかる費用「再調達価格」と、経年劣化でどれくらい価値が減ったかの「減価修正」です。

減価修正を算出する際には「法定耐用年数」が用いられることが多いため、リフォームしたり補修をしたりして大事にしてきた家でも、築年数が20〜30年になると価値がほぼゼロと評価されることもあります。

このような中古一戸建ての評価を変えようと、国交省が「中古一戸建て住宅に係る建物評価の改善に向けた指針」を策定し、公益財団法人不動産流通推進センターの「既存住宅価格査定マニュアル」も改変されましました。

これにより、建物の仕様やリフォーム等に応じた評価が適正に行われ、築年数の経った一戸建てでも高く査定されるケースが増えると見込まれます。

しかし、現時点においては、まだ査定において法定耐用年数が用いられることが一般的であり、一戸建ての査定がむずかしいとされる状況は大きく変わってないと言えるでしょう。

自分の家がいくらぐらいで売れそうなのか、不動産会社に相談する前に査定価格を知りたい場合は、ぜひ「イクラ不動産」をご利用ください。

イクラ不動産独自の価格シミュレーターを使えば、無料&秘密厳守で相場価格を調べることができます。

また、イクラ不動産では不動産会社の売却実績がわかるため、売却したい物件がある地元で、本当に売却力のある不動産会社を無料で選べます。

さらに、イクラ不動産の専門スタッフに売却についての相談がいつでもできるなど、売り手に役立つサービスが無料で揃っているため、安心して売却を進めることができます。

イクラ不動産については、「イクラ不動産とは」でくわしく説明していますので、ぜひ読んでみてください。

※こちらの記事は、価格査定マニュアルに関して(公財)不動産流通推進センターの掲載許可を受けています。価格査定マニュアルは、無断使用(複製、改ざん、頒布などを含む。)を固く禁じられております。

- 合わせて読みたい

- おすすめの不動産一括査定サイトはどれ?メリット・デメリットも解説

- 家の査定をしつこい営業なしで無料で手軽にできる不動産情報サイトを紹介!

- 不動産査定書を無料で入手する方法は?相続などで必要な場合を解説

- 中古戸建を査定する前に知っておくべきことについてまとめた

- 土地を査定する前に知っておくべきことについてまとめた

- 不動産査定の前に準備すること・知っておくことについてまとめた

- 家を査定する時のポイントと査定方法をわかりやすく解説する

- マンションを査定するときの注意点についてまとめた

- 旗竿地(専通)売却の査定方法と評価額の計算方法についてまとめた

- 不動産の相場価格とは?自分でネットで調べる方法をわかりやすく解説!

- 土地を高く売る方法は不動産会社に一括査定なの?

- 土地の「査定」と「鑑定」の違いを詳しく解説

- 一戸建て(一軒家)の「査定」と「鑑定」の違いを詳しく解説

- マンションの「査定」と「鑑定」の違いを詳しく解説

- 査定額とは?高ければいいの?不動産の査定についてわかりやすくまとめた

- 不動産査定は何社に依頼すべき?最適な選び方とおすすめの比較方法

- 不動産一括査定はしつこい営業で迷惑!?本当に高く売れるの?

- 訪問査定とは?訪問査定で不動産売却の成功が決まる理由について

- 机上査定とは?不動産を机上査定してもらっても意味がない理由について

- 土地の査定方法である「取引事例比較法」をわかりやすく解説!

- マンションの査定方法である「取引事例比較法」をわかりやすく解説!

- 収益還元法とは?投資用不動産の査定方法についてまとめた