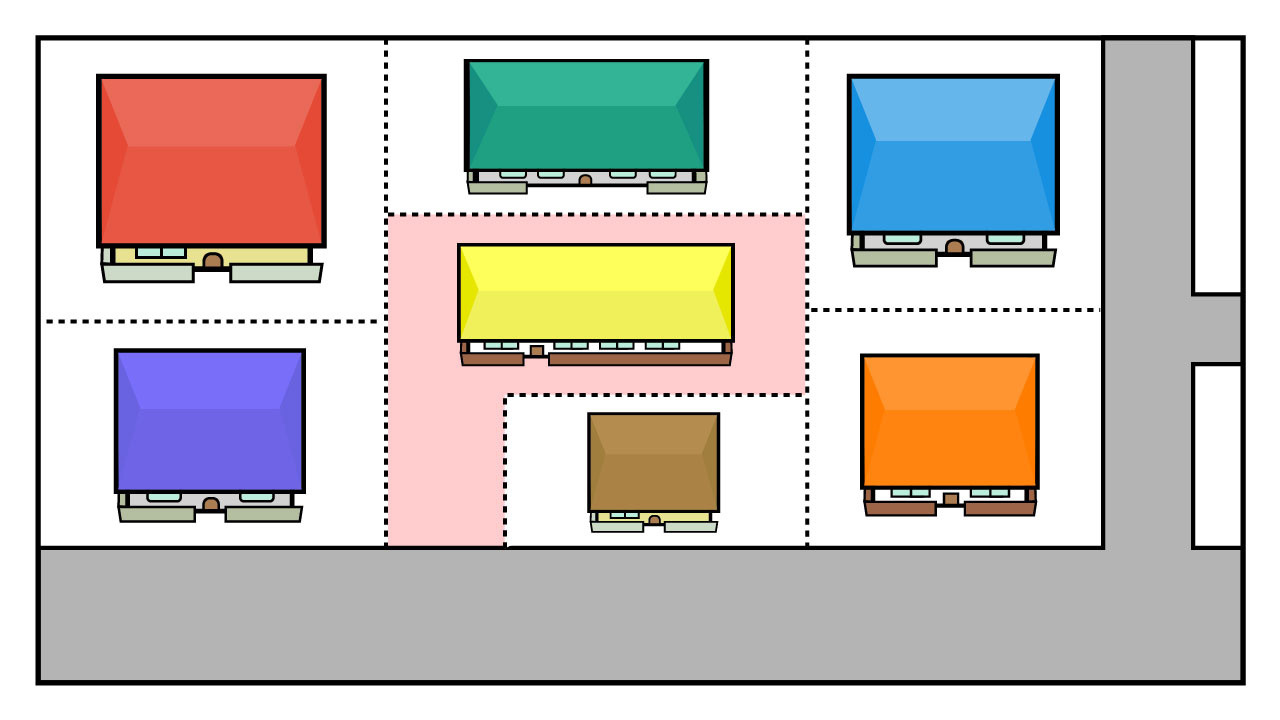

「旗竿地(はたざおち)」とは、家の敷地と道路が細い通路でつながっている旗のような形をした土地のことです。

旗竿地は一般的な形の土地よりも安くなる場合が多く、また、売却するときの査定方法や評価額の計算方法は、通常の形をした土地とは異なります。

そのため、旗竿地の売却を検討する際は、あらかじめ旗竿地の特徴や査定で評価額を出す際の計算方法などを知っておくと安心です。

ここでは、旗竿地の特徴と、旗竿地売却時の査定方法と評価額の計算方法についてわかりやすく説明します。

この記事で具体的にわかる3つのポイント

- 旗竿地とはどのような土地なのかがわかる

- 旗竿地を売るときのメリット、デメリットがわかる

- 旗竿地の売却で評価額を出す査定方法と計算方法がわかる

- この記事はこんな人におすすめ!

- 旗竿地とはどのような土地なのかを知りたい人

- 旗竿地や旗竿地が敷地の家を売却したい人

- 旗竿地を売るときの査定方法や評価額の計算方法を知りたい人

1.旗竿地とは?どのような特徴がある?

旗竿地を売却するときの査定方法を説明する前に、まず旗竿地の特徴について説明します。

1-1.旗竿地の定義

旗竿地(はたざおち)とは、家の敷地部分と公道とが細い通路でつながっていて、ちょうど旗竿(はたざお)のような形をしている土地のことです。専通(せんつう)や袋地(ふくろち)、路地状敷地(ろじじょうしきち)とも呼ばれています。

旗竿地の明確な定義はありませんが、一般的には公道と敷地をつなぐ通路の間口が建築基準法の最低限度(2m以上)か、最低限度以上あるものの、それほど間口が広くない土地を指すことが多いです。

したがって、公道から奥まった位置に敷地があっても、通路の幅や間口に充分な広さがある場合は、通常「旗竿地」とは呼びません。

1-2.旗竿地の特徴とメリット・デメリット

旗竿地の特徴と、それぞれの特徴が売買時のメリットとデメリットになる例として、次のようなものがあげられます。

| メリットになる場合 | デメリットになる場合 |

|---|---|

| 価格が安くなる(買主にとってはメリット) | 価格が安くなる(売主にとってはデメリット) |

| プライバシーが守られやすい | 日当たりや風通しが悪い |

| 通路部分を活用できる | 再建築不可になる場合がある |

旗竿地の特徴について、一つずつ説明します。

1-2-1.価格が安くなる

旗竿地は、立地にもよりますが、一般的に通常の形をした土地に比べて売買の際に価格が安くなりやすいという特徴があります。

これは、狭い通路で道路につながっていることにより、生活がしにくかったり建物を建てにくかったりするためです。

土地の購入希望者にとって価格が安いことはメリットになりますが、一方で、旗竿地の売却を検討している売主にとっては、デメリットだと言えるでしょう。

1-2-2.プライバシーが守られやすい・日当たりや風通しが悪い

旗竿地は、公道から離れている敷地に家が建っていることが多いため、プライバシーが守られやすいというメリットがあります。

家が人目につきにくく、家への出入りも見られにくいです。また、道路を通行している車の音や人の話し声が聞こえにくいため、騒音に悩まされることも少ないでしょう。

一方で、旗竿地は道路から奥まった場所に家を建てることになり開口部が狭いため、どうしても日当たりや風通しが悪くなることが多い点がデメリットです。

周囲に家が密集している立地の旗竿地だと、土地の向きによっては日がほとんど差し込まない場合もあります。

1-2-3.通路部分を活用できる・再建築不可の場合がある

旗竿地は、その形状をうまく活用すれば、家のプランニングに役立つことがある点もメリットだと言えます。

特に、駐車スペースを確保する際、通常の四角い形の土地だとデッドスペースが生まれることが多いです。しかし、旗竿地の通路部分を駐車スペースにすれば、敷地部分を目一杯使って家を建てられるケースもあります。

一方で、古い建築基準法で家が建てられている旗竿地の場合、現行の建築基準法の「接道義務」を満たしていない「再建築不可」物件になる場合があるため注意が必要です。

再建築不可となる旗竿地の場合、一旦、建物を取壊してしまうと、新しく建物を建てることができません。当然、通常の宅地よりも、かなり価格が安くなってしまいます。

再建築不可の物件の売却については、「再建築不可物件は売却できる?査定相場価格や再建築を可能にする方法を解説」でくわしく説明しているので、ぜひ読んでみてください。

現行の建築基準法では、建物を建てる土地は道路に2m以上接していなければならないと定められています。

また、旗竿地の場合は、道路との通路も2m以上の幅が必要だと定められているため、開口部と道路幅のどちらともクリアしていないと建築基準法を満たすことができず、建物を建てることができません。

2.旗竿地を査定するときの計算方法

旗竿地を売却するときの査定価格の計算方法の流れは、次のとおりです。

- 旗竿地でない土地として査定価格を計算する

- 旗竿地の形状に合わせて査定価格を補正する

つまり、まず査定価格を計算したい旗竿地が、旗竿地でない土地であった場合の査定価格を計算しなければなりません。

その際の計算に使うのが、路線価と奥行価格補正率です。

そして、旗竿地の形状に応じて、査定価格に次のような補正率を使って計算します。

- 間口狭小補正率

- 奥行長大補正率

- 不整形地補正率

まず、旗竿地でない土地としての査定価格の計算方法について説明します。そのあとで、旗竿地の形状に応じた補正率を使って査定価格を計算してみましょう。

2-1.旗竿地でない土地としての査定価格を計算する

一般的に、家の土地の査定価格は「取引事例比較法」を使って算出します。

取引事例比較法とは、売却する不動産と条件が近い不動産の過去の成約事例をいくつか選んで平均坪(㎡)単価を算出し、算出された単価に、売却する不動産の広さを掛けて計算する方法です。

ただし、この方法だと、同じ町内で過去に売れた旗竿地の成約事例があれば利用できますが、旗竿地は特殊な土地なので、条件が近い事例はそれほど多くありません。

そこで路線価(ろせんか)を使って計算します。

路線価とは、国税庁が毎年7〜8月に公表するその年の1月1日時点における主要な道路に面した1㎡あたりの土地価格を公表するもので、相続税や贈与税を計算するときに使われる基準価格です。

路線価は、成約事例などを参考にして、公示地価(実勢価格・相場価格)の8割を目安に決定されます。つまり、路線価を1.25倍すればおよその相場価格がわかるということになります。

たとえば、土地(117㎡)に接する道路の路線価が1㎡あたり10万円だとすると査定価格の基準となる評価額は1,170万円です。実勢価格は1.25倍なのでおよそ1,462万5,000円となります。

路線価は国税庁のサイトで調べることができます。

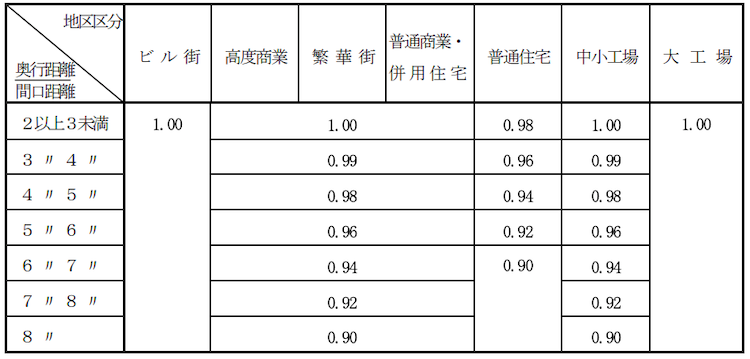

2-1-1.奥行価格補正率

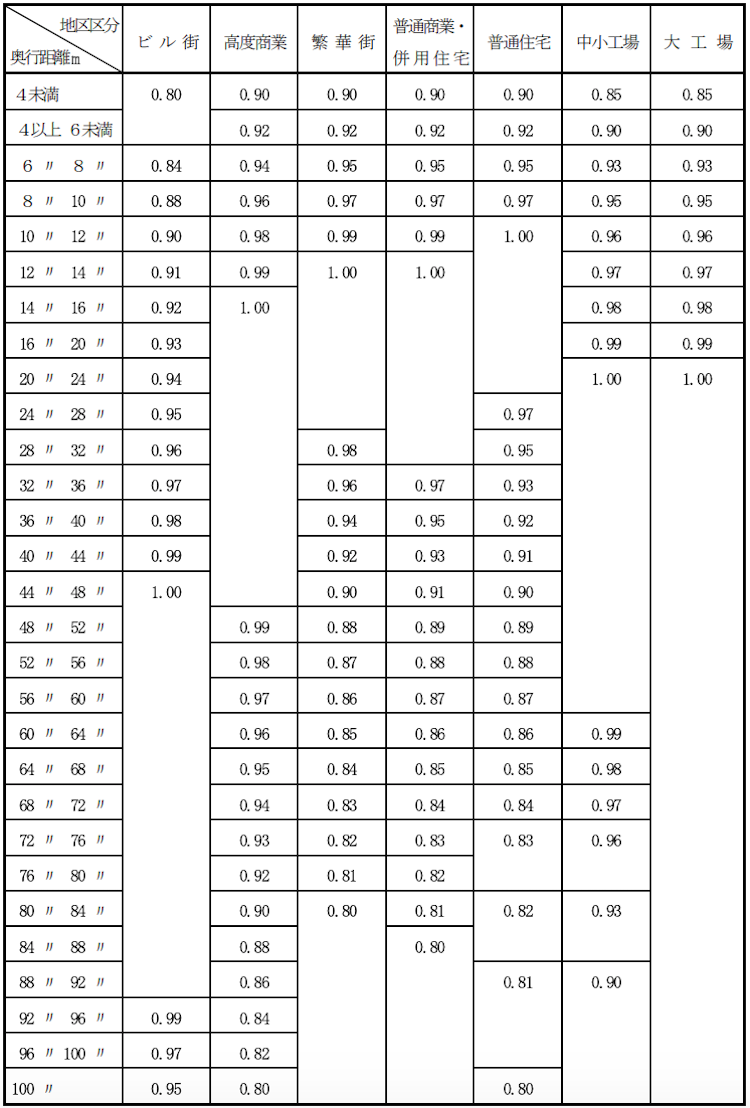

次に、奥行価格補正率について説明します。

一般的に、奥行きの狭い土地は、一般的な土地と比べて利用価値が低いとされることが多いです。

そのため、より現状に即した路線価格を出すときは、先ほど算出した路線価に、奥行価格補正率(おくゆきかかくほせいりつ)を乗じなければなりません。

計算式にすると、次のようになります。

(奥行価格補正率表)

土地(117㎡)に接する道路の路線価が1㎡あたり10万円、地区区分が普通住宅で、奥行距離が15mのケースについて計算してみましょう。

土地(117㎡)に接する道路の路線価が1㎡あたり10万円、地区区分が普通住宅で、奥行距離が15mのケースについて計算してみましょう。

普通住宅地で奥行距離が15mの場合、奥行価格補正率は1.0なので、1㎡あたりの路線価額は次のような計算になります。

10万円×1.0=10万円

そして、面積が117㎡なので、評価額の計算は次のとおりです。

10万円×117=1,170万円

実勢価格は評価額の1.25倍になるため、およそ1,462万5,000円となります。

地区区分(ビル街や普通住宅など)については路線価図を見ればわかります。

ここまでが路線価の計算方法です。旗竿地の場合、さらに「間口が狭小な宅地等」か「不整形地」の計算をしなければなりません。

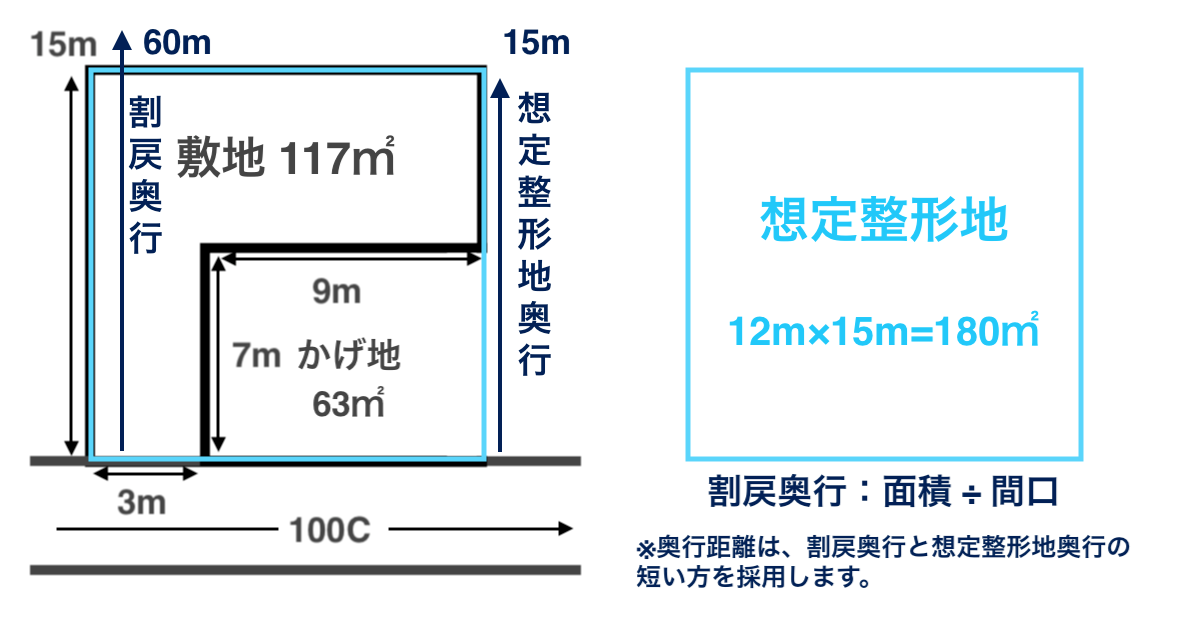

2-2.「間口が狭小な宅地等」による旗竿地の評価額計算方法

旗竿地などの間口が狭小な宅地等は、1㎡あたりの路線価額に対して、さらに、間口狭小補正率と奥行長大補正率を次のように掛け算して計算します。

間口が狭小な宅地とは、次の表に掲げる間口距離の宅地のことです。

そして、奥行が長大な宅地とは奥行距離を間口距離で割り算して得た数値が次の表に掲げるものをいいます。

| 地区区分 | 間口が狭小な宅地 | 奥行が長大な宅地 |

| 間口距離 | 奥行距離 ÷ 間口距離 | |

| ビル街地区 | 28m未満 | ー |

| 高度商業地区 | 8m未満 | 3以上 |

| 繁華街地区 | 4m未満 | 3以上 |

| 普通商業・併用住宅地区 | 6m未満 | 3以上 |

| 普通住宅地区 | 8m未満 | 2以上 |

| 中小工場地区 | 10m未満 | 3以上 |

| 大工場地区 | 28m未満 | ー |

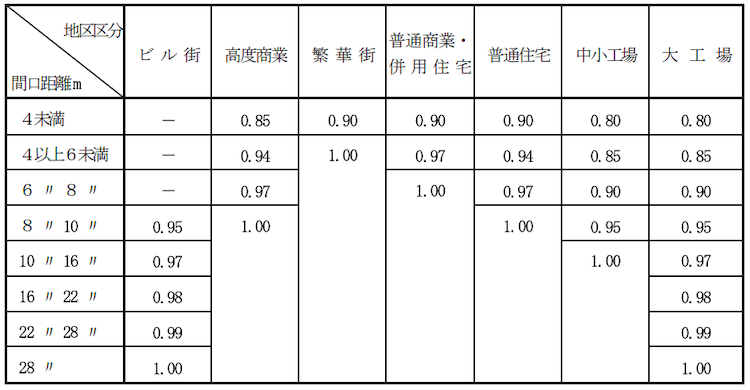

2-2-1.間口狭小補正率

間口狭小補正率は、国税庁のサイトで調べることができます。

(間口狭小補正率表)

たとえば、旗竿地の宅地で間口が4m未満の場合は、評価額に0.9を乗じることになります。

2-2-2.奥行長大補正率

奥行長大補正率も、国税庁のサイトで調べることができます。

(奥行長大補正率表)

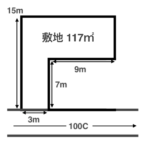

次の条件の旗竿地の評価額を計算してみましょう。

次の条件の旗竿地の評価額を計算してみましょう。

-

- 土地(117㎡)に接する道路の1㎡あたりの路線価額が10万円

- 地区区分は普通住宅

- 間口距離が3m、奥行距離が15m

この土地(117㎡)の場合、間口狭小補正率が0.9、奥行長大補正率が0.92になるため、評価額の計算式は次のとおりです。

10万円×0.9×0.92×117㎡=968万7,600円

実勢価格は1.25倍なので、およそ1,210万9,500円となります。

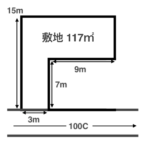

2-3.「不整形地」による旗竿地の評価額計算方法

不整形地とは、正方形や長方形に近い形に整えられていない土地のことです。不整形地の評価額は、1㎡あたりの路線価額に不整形地補正率を掛け算して計算します。

不整形地として旗竿地の評価額を計算する場合は、まず不整形地としての評価額を算出しなければなりません。

2-3-1.想定整形地とかげ地割合

不整形地補正率を出すには、不整形地の全域を囲む、矩形(くけい)や長方形、または正方形の土地である「想定整形地」と、不整形地を整形地で囲った場合にはみ出る部分の割合である「かげ地割合」が必要です。

想定整形地の地積とかげ地割合の計算式は、次のとおりです。

想定整形地の地積−不整形地の地積÷想定整形地=かげ地割合

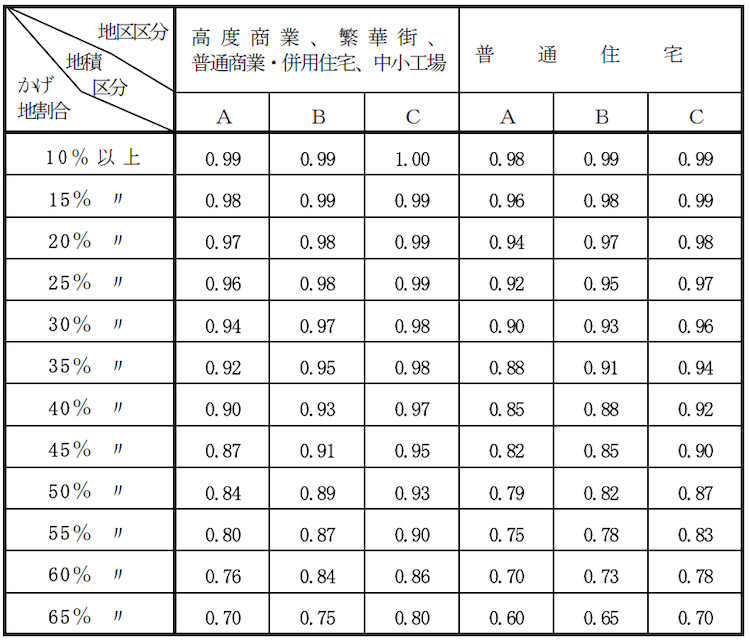

かげ地割合が算出されれば、不整形地補正率がわかります。不整形地補正率は、国税庁のサイトで調べることが可能です。

(不整形地補正率表)

不整形地補正率表の補正率を出すときの地区区分表がこちらです。

| 地区区分 | 地積区分 | ||

| A | B | C | |

| 高度商業 | 1,000㎡未満 | 1,000㎡〜1,500㎡未満 | 1,500㎡以上 |

| 繁華街 | 450㎡未満 | 450㎡〜700㎡未満 | 700㎡以上 |

| 普通商業・併用住宅 | 650㎡未満 | 650㎡〜1,000㎡未満 | 1,000㎡以上 |

| 普通住宅 | 500㎡未満 | 500㎡〜750㎡未満 | 750㎡以上 |

| 中小工場 | 3,500㎡未満 | 3,500㎡〜5,000㎡未満 | 5,000㎡以上 |

2-3-2.「不整形地」として旗竿地の評価額を計算する

不整形地として旗竿地の評価額を計算する場合に用いる不整形地補正率は、「不整形地補正率×間口狭小補正率」と「奥行長大補正率×間口狭小補正率」のいずれか有利な方で計算します。

不整形地補正率×間口狭小補正率=不整形地補正率①

奥行長大補成立×間口狭小補正率=不整形地補正率②

※①②は小数点以下2位未満切り捨てで、いずれか低い率、または0.6を限度とする

不整形地として算出した評価額に、①か②、いずれかの不整形地補正率(0.6を限度とする)を乗じることで、旗竿地の評価額が算出されます。

先と同じ条件の旗竿地の評価額を、不整形地で計算してみましょう。

-

- 土地(117㎡)に接する道路の1㎡あたりの路線価額が10万円

- 地区区分は普通住宅

- 間口距離が3m、奥行距離が15m

想定整形地の地積=想定整形地の間口(12m)×想定整形地の奥行距離(15m)で180㎡です。

かげ地割合は、想定整形地の地積(180㎡)−不整形地の地積(117㎡)÷想定整形地の地積(180㎡)で35%となります。

①の不整形地補正率の計算方法は、かげ地割合35%の不整形地補正率表の補正率(0.88)×間口狭小補正率(0.90)で0.79(小数点以下2位切り捨て)となります。

②の不整形地補正率の計算方法は、奥行長大補正率(0.92)×間口狭小補正率(0.90)で0.82(小数点以下2位切り捨て)となります。

いずれか低い率を採用するので(0.6が限度)、1つ目の0.79を不整形地補正率として採用します。

土地(117㎡)に接する道路の1㎡あたりの路線価額が10万円、不整形地補正率が0.79なので、10万円×0.79で79,000円になります。

面積が117㎡なので評価額は924万3,000円。

実勢価格は1.25倍なのでおよそ1,155万3,750円となります。

今回は、旗竿地の売却を前提としています。したがって、同じ事例でも「間口が狭小な宅地等」の計算で算出した査定額の方が「不整形地」により算出した査定額よりも高かったため、「間口が狭小な宅地等」を売却時における査定価格として採用しました。

一方で、相続税を計算するときは評価額が低い方が有利です。そのため、「不整形地」のパターンで算出した査定額を採用します。

2-3.旗竿地の戸建ての査定価格の計算方法

戸建ての家の査定価格を出す場合は、土地の価格と建物の価格とを別途計算することになります。旗竿地の場合も同じです。

ただし、建てられてから数十年が経っている木造の戸建ての場合、建物としての価値がほとんどないと見なされます。そのため、査定価格は、ほぼ土地の評価額だけになると考えて良いでしょう。

戸建ての家の査定については「原価法とは?一戸建て(一軒家)の査定方法をわかりやすく解説!」でくわしく説明していますので、ぜひ読んでみてください。

まとめ

この記事のポイントをまとめました。

- 旗竿地とは、家の敷地部分と公道とが細い通路でつながっていて、旗と竿のような形をしている土地のこと

- 旗竿地には、次のような特徴がある

・価格が安くなりやすい

・プライバシーが守られやすいが、日当たりや風通しが悪くなりがち

・形を活かしたプランニングができるが、再建築不可の場合がある - 旗竿地の評価額を計算する際は、まず旗竿地でない土地として査定価格を計算してから、旗竿地である分の補正を加える

- 旗竿地として補正する際の補正率には、次のようなものがある

・間口狭小補正率

・奥行長大補正率

・不整形地補正率 - 道路に接している間口が狭い場合は、間口狭小補正率を使う

- 道路から奥まっている場合は、奥行長大補正率を使う

- 旗竿地を不整形地として評価額を出す場合は、不整形地補正率を使う

- 旗竿地の評価額が計算方法によって異なる場合は、用途に応じてどちらの計算方法を使うかを決める

- 戸建ての家の査定価格を出す場合は、土地の価格と建物の価格とを別途計算する。旗竿地の戸建ても同様

旗竿地の土地部分を査定するときには、路線価の「間口が狭小な宅地等」か「不整形地」を使って評価額を計算します。

同じ事例でも計算方法によって査定額が異なる場合は、用途に応じて使い分けることが大切です。一般的に、売却の場合は、評価額が高く算出される計算方法を選ぶと良いでしょう。

ただし、旗竿地は特殊な土地であるため、必ずしも計算した価格で売れるとは限りません。取引事例比較方を用いて、近隣で過去に売れた旗竿地と比較したり、現在周辺で売り出されている土地の販売価格を考慮したりして、査定価格が決まってきます。

さらに、旗竿地を少しでも高く売るためには、不動産会社選びが特に重要です。特殊な土地でも上手に売ってくれる不動産会社を探して、売却を依頼しましょう。

旗竿地の査定価格が知りたい場合や、旗竿地のような特殊な物件の売却が得意な不動産会社を探したい場合は、ぜひ「イクラ不動産」をご利用ください。

無料&秘密厳守で、簡単に素早くお家の査定価格を知ることができるだけでなく、旗竿地を売却したい場合は、あなたの状況にピッタリ合った売却に強い不動産会社を選ぶことができます。

さらに、旗竿地の売却でわからないことがあれば、宅建士の資格を持ったイクラ不動産の専門スタッフにいつでも無料で相談できるので安心です。

イクラ不動産については、「イクラ不動産とは」でくわしく説明していますので、ぜひ読んでみてください。

- 合わせて読みたい

- おすすめの不動産一括査定サイトはどれ?メリット・デメリットも解説

- 家の査定をしつこい営業なしで無料で手軽にできる不動産情報サイトを紹介!

- 不動産査定書を無料で入手する方法は?相続などで必要な場合を解説

- 中古戸建を査定する前に知っておくべきことについてまとめた

- 土地を査定する前に知っておくべきことについてまとめた

- 不動産査定の前に準備すること・知っておくことについてまとめた

- 家を査定する時のポイントと査定方法をわかりやすく解説する

- マンションを査定するときの注意点についてまとめた

- 不動産の相場価格とは?自分でネットで調べる方法をわかりやすく解説!

- 土地を高く売る方法は不動産会社に一括査定なの?

- 土地の「査定」と「鑑定」の違いを詳しく解説

- 一戸建て(一軒家)の「査定」と「鑑定」の違いを詳しく解説

- マンションの「査定」と「鑑定」の違いを詳しく解説

- 査定額とは?高ければいいの?不動産の査定についてわかりやすくまとめた

- 不動産査定は何社に依頼すべき?最適な選び方とおすすめの比較方法

- 不動産一括査定はしつこい営業で迷惑!?本当に高く売れるの?

- 訪問査定とは?訪問査定で不動産売却の成功が決まる理由について

- 机上査定とは?不動産を机上査定してもらっても意味がない理由について

- 土地の査定方法である「取引事例比較法」をわかりやすく解説!

- マンションの査定方法である「取引事例比較法」をわかりやすく解説!

- 原価法とは?一戸建て売却する際の建物部分の査定方法をわかりやすく解説!

- 収益還元法とは?投資用不動産の査定方法についてまとめた