越境物とは、隣地との土地の境界を越えてきているものを指し、家屋の一部や塀、樹木、排水管などがあげられます。

越境物がある家を売却するには、隣家と越境について協議し、事実確認をしっかりとしておくことが重要です。

越境の範囲が広い場合は、売却に時間がかかる可能性があるため、早めに対処しておきましょう。

こちらでは、越境物の種類とその対処法、また、越境物がある家をスムーズに売却するポイントなどについてわかりやすく説明します。

この記事で具体的にわかる3つのポイント

- 越境物が家の売却に与える問題点がわかる

- 越境物別に注意すべき点がわかる

- 越境物のある家をスムーズに売却する方法がわかる

- この記事はこんな人におすすめ!

- 越境物があると家を売却する際になぜ問題になるのかを知りたい人

- 塀や家屋、樹木などの越境物がある家の売却を検討している人

- 越境物のある家をスムーズに売却する方法を知りたい人

1.不動産における「越境」について

まずは、不動産における「越境」とはどのようなもので、何が問題になるのかを確認しておきましょう。

1-1.「越境」とは?

不動産における越境(えっきょう)とは、建物や建物の付属物などが敷地(土地)の境界線を越えて、隣合う土地の持ち主の所有権を侵害していることです。

越境は、塀やフェンスといった地面上で土地の境界線を越えているものだけでなく、次のような空中や地中で越えているものも対象になります。

- 樹木の枝、屋根(空中で越境している)

- 樹木の根、地中にある給排水管(地中で越境している)

売却予定の家または隣家が越境している家を売却する場合、将来的に大きな問題に発展することがあるため、売却前に対処しておくことが大切です。

まずは、どのような状態が越境となるのか、どのように対処すればよいのか解説していきます。

1-2.越境物がある不動産を売却するリスク

隣地への越境物がある不動産を売却する場合、以下のようなリスクが考えられます。

2-2-1. 買主と隣地所有者の紛争

売却後、買主が隣地所有者から越境物の撤去を求められるなど、紛争が発生する可能性があります。

このリスクを軽減するためには、売却前に越境問題への対応が必要です。

2-2-2. 売主への責任追及

買主が越境の事実を知らされていなかった場合、売主に以下のような責任を追及する可能性があります。

契約不適合責任:売却時の契約内容と不動産の実態が一致しないと、責任を負うことになる

越境している事実を売主が気づかなかったとしても、売却後に越境が判明して買主が申し立てれば、状況によっては説明義務違反に問われたり契約不適合責任を負ったりすることになります。

事前に越境問題を明確化し、適切な対策を講じることが重要です。

1-3.隣家の建物の越境によって売却が不利になることがある

隣の家の建物が越境していることによって、売却が不利になることもあります。

たとえば、買主が売買契約後、家を取り壊して新築を建てる場合、隣家の建物が越境していると、敷地内に2つの建物が存在している状態です。

建築基準法では、1つの敷地に1つの建物という「一敷地一建物」の原則があり、2つの建物がある場合は、建築確認申請や完了検査に合格しない可能性があります。

完了検査に合格しない物件は、住宅ローンの審査に通らないだけでなく、越境部分を敷地面積から除いて建設しなければならないため、家を小さくしなければならないケースもあるのです。

そのため、隣家の建物が越境している場合、売却時に不利になる場合があります。

2.越境物別の注意点

次に、越境している物によって、どのような点に注意しなければならないかを説明します。

2-1.塀の越境がある場合の注意点

塀の越境とは、木やコンクリートの塀、フェンスなどが隣の家との境界線を越えて、建設されている状態です。

塀の越境は目視でわかる場合もありますが、測量士に計測を依頼しないと判明しないこともあります。

注意が必要なのは築年数が経っている家です。

新しく建てられた家は境界線を明示されていることが多いですが、数十年前は塀などを建てることで境界を示していました。

しかし、第三者に売却されたり、世代交代された家の場合、塀のみでは境界線が不明確です。

塀を建てた時の当事者がすでに亡くなっていたり、第三者に売却されていたりすると、隣家との境界に認識のずれが生じます。

そのため、建て替えで塀を取り壊す時などにトラブルになりやすいのです。

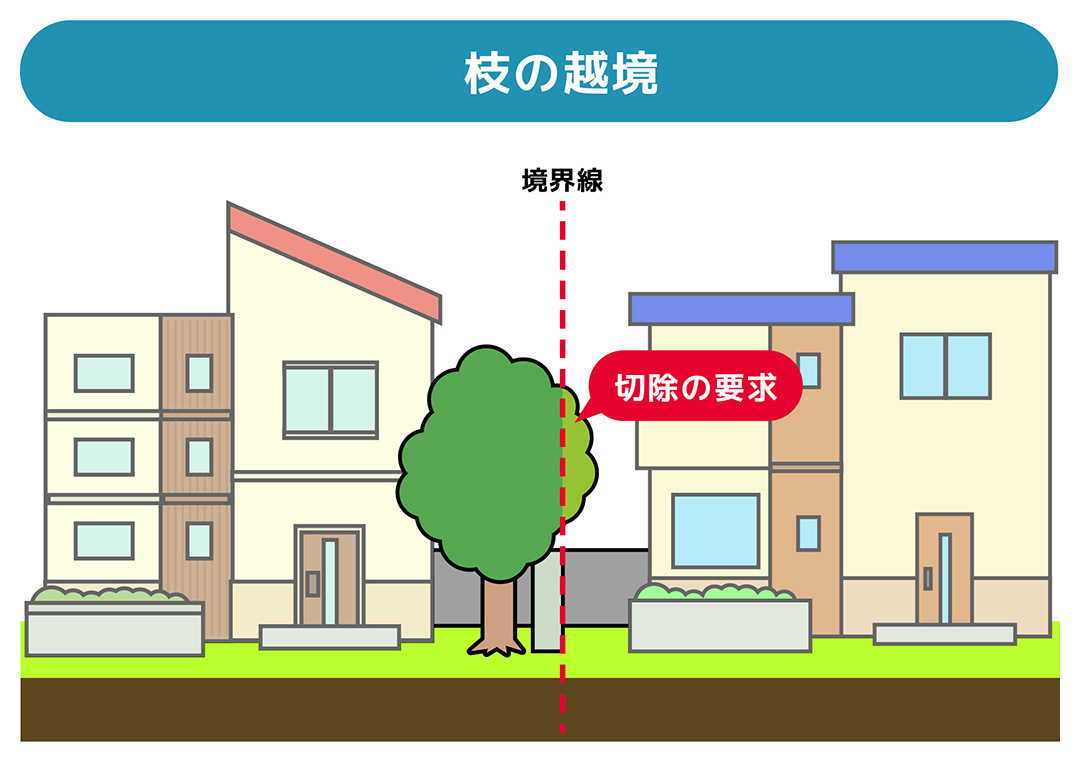

2-2.樹木の越境は「枝」か「根」で異なる

樹木の越境は、樹木の枝または根のどちらが隣家から出ているのかで規定が異なります。

2-2-1.枝は勝手に切ることができない

枝があなたの敷地まで伸びている場合は、無断で切ることができません。

勝手に切ってしまうと不法行為になり、最悪の場合、損害賠償請求される可能性があるので注意が必要です。

また、剪定(せんてい:枝の一部をはさみ切ること)を要求する際も、次のような明確な被害がない限り認められない場合もあります。

- 枝の越境で玄関などの出入り口が使えなくなる可能性が高い

- 越境している枝からの落ち葉で排水口が詰まった

- 枝が越境していることが原因で、屋根や外壁に傷がついた

そのため、勝手に切ることはせず、まずは隣家へ剪定を依頼しましょう。

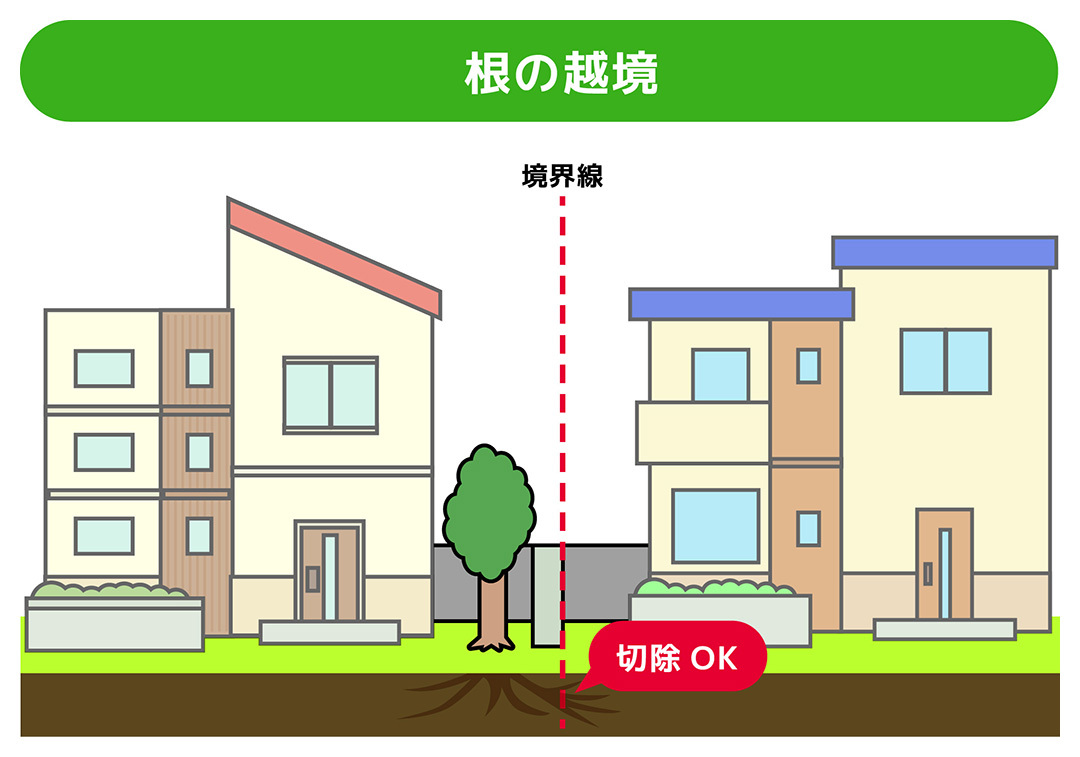

2-2-2.根は切ることができるが、まずは相談がおすすめ

一方で、隣家の樹木の根が、土の中であなたの敷地に伸びている場合は、

と定められています。

しかし、あなたが樹木の所有者だった場合、越境しているからという理由で勝手に切られてしまったらどうでしょうか。たとえ法律に根拠があったとしても、一度樹木の所有者へ相談することで、大きなトラブルを避けることができます。

万が一、越境している根を勝手に切ってしまい、樹木が枯れてしまった場合も、損害賠償請求されてしまう可能性があるので、枝の場合も根の場合もまずは樹木の所有者に相談しましょう。

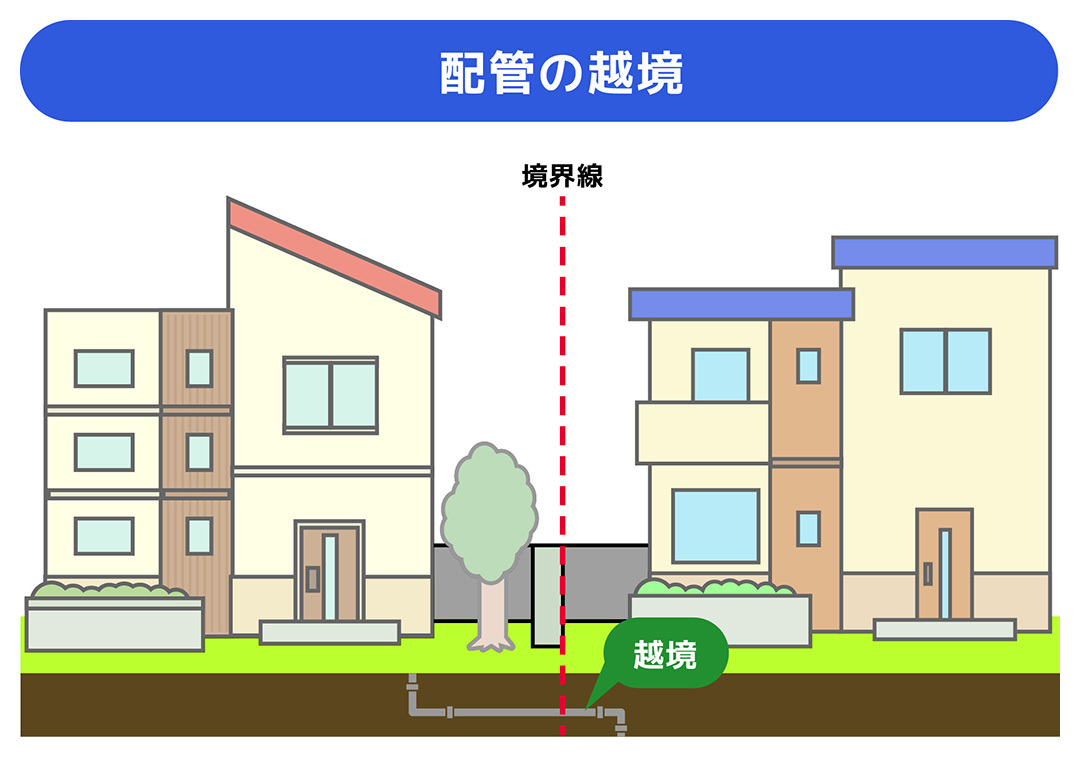

2-3.地中にある給排水管の越境

隣家に囲まれて道路に面していない袋地にある家や、私道に面している家などは、給排水管が越境している可能性があります。

給排水管は地中にあるため、目視で確認することはできません。水道局から配管図などを取得して、初めて事実を知るケースも多いです。

ただしこの場合、配管工事の際に敷地の所有者に許可を得ている可能性が高いので、当時の書類がないか確認してみましょう。

中古住宅の売却であれば、やむを得ない場合が多く、新たに給排水管を引き直す必要がない可能性が高いです。

一方、新築を建設する場合は、基礎工事で地面を掘り起こすなど大がかりな工事となるため、隣家との協議が必要です。

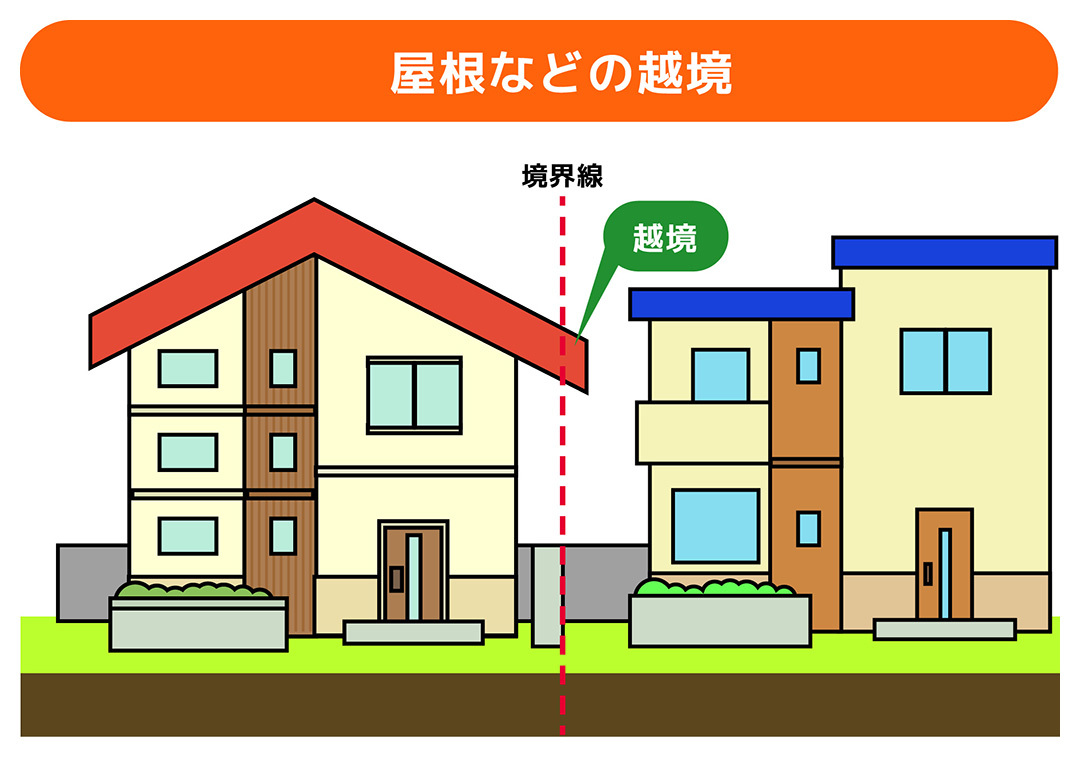

2-4.建物の越境

建物の越境とは、屋根や出窓の一部など、建物自体が越境している状態のことです。

売却するあなたのお家が隣に越境している場合は、現状はこのままにしておき、建て替えの際に敷地内に建てることで、隣地の所有者・売主・買主で承諾できればそれほど問題にはなりません。

3.越境物のある家をスムーズに売却するポイント

越境している家をスムーズに売却するには、どのようなポイントを押さえておく必要があるのか確認しておきましょう。

3-1.売却前に境界確認をしておく

境界確認では、専門家に測量を依頼し、どこからどこまでがあなたの所有物なのかを隣地所有者(民・官)立会いのもとに境界を確定させます。この時に作成される図面が境界確定図です。

仮に、家を購入した当時の境界確定図がある場合でも、売却時に再度、確認しておくことをおすすめします。理由は、古い境界確定図の場合、当時と測量技術に差がある可能性があるからです。

万が一、売却後に買主が建て替えする際に、当時の境界と大きな差があったことが判明し、測量した土地の面積が小さくなってしまった場合、予定していた大きさの家を建てられないことも考えられます。

契約で説明を受けた内容と実態が違う場合、契約解除だけでなく損害賠償請求される可能性もあるため十分に注意が必要です。

売却前に境界確認と越境確認を依頼し、越境の状況や敷地面積を正確に買主へ説明することが必要です。

正確な境界確認ができていれば、越境している家でも買主が安心感を抱いて、短期間で売却できる可能性も高まります。

3-2.越境問題をできるだけ解決しておく

売却する家に越境の問題がある場合、買い手にとっては不安要素です。

そのため、可能な限り売却前に越境状態を解消しておくと、スムーズな売却につながります。

しかし、越境状態の解消には隣家の協力が必要です。越境している屋根部分の切断工事を依頼したり、樹木の剪定を依頼するなど、手間がかかることも多いです。

そのため、日ごろから隣家とコミュニケーションを取っておくと、協議もスムーズになります。

2-2-1.すぐに解決できない場合は「覚書」を交わす

覚書とは、互いに合意した内容を確認したり、結んだ契約についての補足や変更などについて記載した書類のことです。

覚書を作成しておくことで、当事者間で越境を認識し、現状のままで良いという合意がされた証拠となります。

越境についての覚書には、次の内容を記載しておきましょう。

- 屋根や樹木などが越境していること

- 境界線を示すこと

- 将来建て替えを行う時などに越境を解消すること

- 所有者が第三者に変わった場合でも記載内容を継承すること

覚書があることで、認識のずれによるトラブルを防ぐことができます。

越境物がある不動産の売却前には必ず覚書を作成し、内容を買主へ継承することが大切です。

まとめ

この記事のポイントをまとめました。

- 不動産における越境(えっきょう)とは、建物や建物の付属物などが敷地(土地)の境界線を越えて、隣合う土地の持ち主の所有権を侵害していること

- 越境物がある家の売却には、次のような問題が生じる恐れがある

・買主と隣地所有者の紛争

・説明義務違反や契約不適合責任などの売主への責任追及 - 隣家の建物が越境している場合、建築基準法違反で住宅ローンが組めない場合があるため、売却に支障をきたす恐れがある

- 越境物によって、次のような点に注意する

・塀の越境がある場合は、売却前に境界確認と越境確認をしておく

・樹木の越境が枝の場合は、勝手に切ることはできない。根であれば切ることができるが、まずは越境している樹木の所有者に相談をする

・地中にある給排水管の越境がある場合、過去に許可を得ていることがあるため、隣家に協力してもらって調べてみる

・建物の越境の場合、建て替えの際に敷地内に建てることで、隣地の所有者・売主・買主で承諾が得られれば問題はない - 越境物のある家をスムーズに売却するポイントは次の2つ

・売却前に境界確認をしておく

・越境問題をできるだけ解決しておく。すぐに解決できない場合は、覚書を作成しておく

家の売却時に越境物がある場合、すぐに解消するのはむずかしいことが多いです。

そのような場合は、必ず越境問題にかかわる全員で現状を確認し、越境物をどうするのかを話し合ったうえで覚書を交わしておきましょう。

越境物問題を解決せずに売買取引をすると、売却後に売主が説明義務違反に問われたり契約不適合責任を負ったりすることになりかねません、

覚書の交付や境界確認などは、売却を依頼した不動産会社が間に入って行ってくれます。

しかし、越境はしていないと言い張られる場合や、立ち合いには協力しないと言われる場合など、隣地の所有者の協力が得られないケースも少なくありません。また、越境範囲が広く、関係者が多くなるほど調整がうまくいかず、なかなか売却がスムーズに進まないというケースもあります。

越境や境界は非常にデリケートな問題であるため、しっかりと対応してくれる不動産会社を選ばなければ、売却時に大きな影響を受けてしまうので注意が必要です。

越境物がある家の売却の対応をしっかりとしてくれる不動産会社を探したい方は、ぜひ「イクラ不動産」にご相談ください。

無料&秘密厳守で、簡単に素早くお家の査定価格がわかります。さらに、あなたの状況にピッタリ合った不動産会社を選ぶことが可能です。

イクラ不動産については、「イクラ不動産とは」でくわしく説明していますので、ぜひ読んでみてください。

- 合わせて読みたい

- 埋蔵文化財がある土地に建つ家の売却はどうやるの?ポイントを確認

- 都市計画道路予定地って売却できる?事業決定前なら可能です

- 【お家の売却】送電線下の家は安くなる?売却に影響するポイントを確認

- 店舗住宅って売却できる?売却方法と注意点をわかりやすく解説

- 底地を売却したい!高く売れる方法を見つけよう

- 雑種地とは?地目が雑種地の一戸建てを売却する方法

- 隣地と高低差のある土地を売却するには?売却が難しい理由を解説

- 結露しやすい家は売却できるの?結露が発生する原因と売却方法3選

- 区画整理地だけど売却できる?事業段階ごとの売却の傾向と注意点

- 液状化した土地に建つ家は売却できる?売却方法と注意点をチェック

- 雨漏りした家を売却したい!上手に売却するためのポイントを解説

- ひな壇になっている土地の売却はどうやるの?

- ひび割れのある家を売るには?上手に売るコツを確認

- 旧耐震基準の家でも売れる?不安解消から高値売却のコツまで徹底解説!

- お風呂がない家でも売れる?売却方法を工夫しよう!

- 湿気の高い家は売却できる?原因と対策を知っておこう

- 連棟住宅の売却はむずかしい?ポイントと注意点をチェックしよう

- 水路に接した家や土地を売却するには占用許可が必要って本当?

- 傾いている家でも売却できる?傾きの調べ方や売却方法を解説

- マンション1階は安いし売れにくい?少しでも高く売却する方法を解説

- 3階建ての家を売却するときは安くなるの?デメリットを知っておこう

- 日当たりが悪い家だけど売却したい!上手に売却するコツを紹介

- 葬儀場近くの家の売却は難しい?価格への影響をチェック

- 【墓地に近い家】売却したいけど安くなるの?ポイントを押さえよう

- 市街化調整区域の売却を徹底解説!売れない理由と成功させる不動産会社の選び方

- 台風被害にあった家の売却で注意すべきことは?3つのポイントを解説

- 団地の売却を成功させよう!高く売るためのポイントを解説

- 平屋を売却したい!平屋ならではのメリットを知っておこう

- ペットを飼っていた家は査定額や売却価格が下がるの?ポイントを解説

- 川沿いにある家は売却するときに売れづらいって本当?

- 浸水想定区域にある家は売却できる?ハザードマップと価格との関係

- 浸水した家は安くなる?できるだけ高く売却する3つの方法

- 借地の家はなぜ安いの?査定方法と高く売却する方法をまとめた

- 再建築不可物件は売却できる?査定相場価格や再建築を可能にする方法を解説