地震大国の日本では、住宅を選ぶ際の基準に「耐震性」を重視される方も多いです。

そのため、旧耐震基準で建てられている古い戸建てだと、売れにくいのではないかと心配になることでしょう。

こちらは、イクラ不動産をご利用いただいたお客様の実際のご相談内容になります。

【実際の相談例】

💬 戸建ての家を売却したいのですが、旧耐震基準なので安くなると言われました……。

やはり売るのはむずかしいのでしょうか?

この記事では、旧耐震基準の家が売れにくい原因とスムーズに売却する方法についてわかりやすく説明します。

旧耐震基準の家の売却を考えている方は、ぜひ参考にしてみてください。

この記事で具体的にわかる3つのポイント

- 「旧耐震基準」とはどのようなものか、「新耐震基準」とどう違うのかがわかる

- 旧耐震基準の家が売れにくい理由がわかる

- 旧耐震基準の家を売るコツと不動産会社の選び方がわかる

- この記事はこんな人におすすめ!

- 旧耐震基準の家の売却を考えている人

- 自分の家が旧耐震基準で建てられているかどうかわからない人

- 旧耐震基準の家を上手に売却するコツを知りたい人

もくじ

1.知っておくべき「耐震基準」の基本

旧耐震基準の家の売却を考えるうえで、まずは「耐震基準」そのものについて正しく理解しておくことが大切です。

耐震基準とは何なのか、そしてご自身の家がどちらの基準で建てられているのか、基本から確認していきましょう。

1-1.「旧耐震基準」と「新耐震基準」の違いとは?

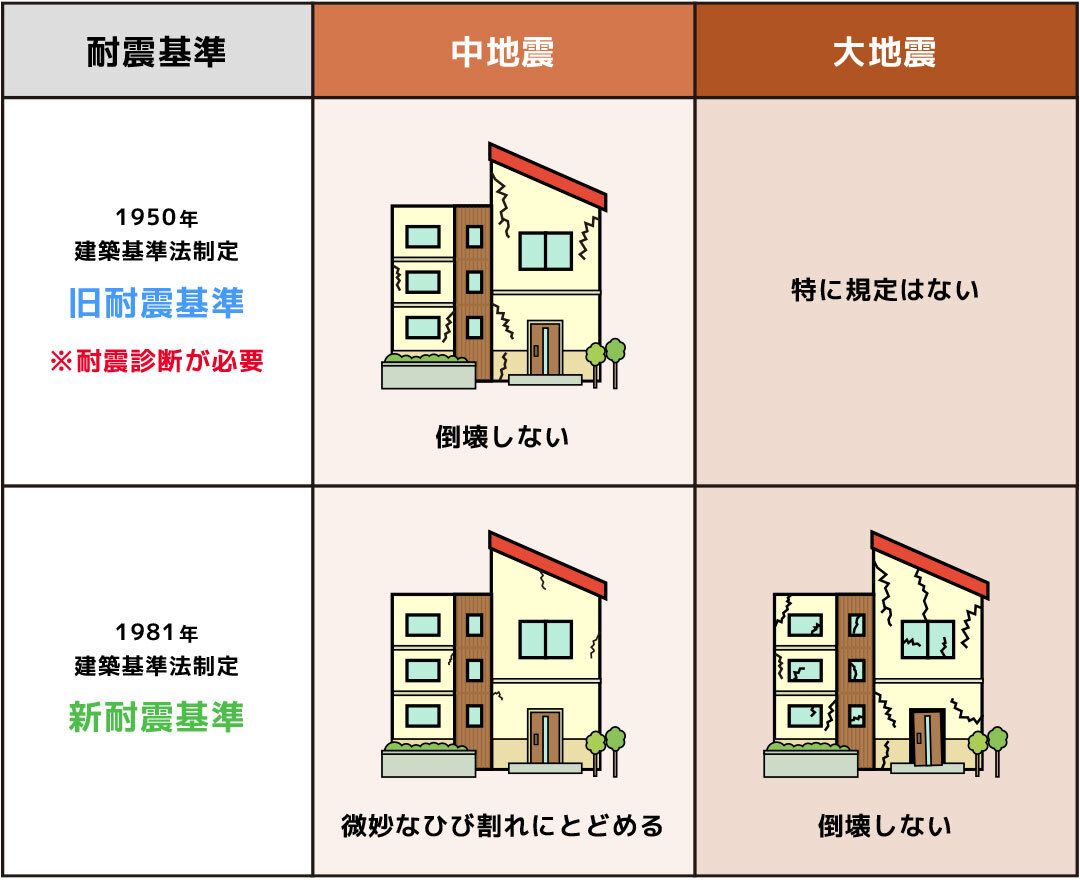

耐震基準は、1981年(昭和56年)6月1日を境に「旧耐震基準」と「新耐震基準」に大きく分けられます。

大きな地震が発生するたびにより安全性の高いものへと強化され、特に大きな改正が、1981年(昭和56年)に行われました。

「旧耐震基準」と「新耐震基準」とでは、想定される地震の強さや建物に求められる耐震性能が異なります。

1-1-1.旧耐震基準(~1981年5月31日):震度5強程度で倒壊しない目安

1981年5月31日までの建築確認申請で適用されていたのが「旧耐震基準」です。

この基準では、震度5強程度の地震が発生しても、建物が即座に倒壊・崩壊せず、ある程度の損傷に留まることを目標としていました。

しかし、それ以上の大きな地震(震度6強~7程度)については明確な規定がありませんでした。

(※画像はイメージです。旧耐震と新耐震の基本的な考え方を示しています。)

実際に、1995年の阪神・淡路大震災(最大震度7)では、旧耐震基準で建てられた建物に大きな被害が集中したことが報告されています。

1-1-2.新耐震基準(1981年6月1日~):震度6強~7程度でも倒壊・崩壊しないレベル

1978年の宮城県沖地震の被害を教訓に、1981年6月1日から導入されたのが現行の「新耐震基準」です。

新耐震基準では、震度5強程度の地震では建物がほとんど損傷しないことに加え、震度6強から7程度の大規模な地震が発生しても、人命を守るため建物が倒壊・崩壊しないことが求められています。

1-2.我が家はどっち?耐震基準の簡単な見分け方

ご自宅が旧耐震基準か新耐震基準かを見分ける最も確実な方法は、「建築確認済証(または建築確認通知書)」に記載されている「建築確認日(建築確認番号の年月日)」を確認することです。

- 建築確認日(受付日)が1981年(昭和56年)5月31日以前:旧耐震基準の可能性が高い

- 建築確認日(受付日)が1981年(昭和56年)6月1日以降:新耐震基準の可能性が高い

「建築確認済証」が見当たらない場合は、市区町村役場の建築指導課などで「建築確認台帳記載事項証明書」を取得することで確認できる場合があります。

また、建物の登記簿謄本(登記事項証明書)に記載されている「新築年月日」からも、おおよその判断は可能です。

木造住宅はさらに注意!平成12年(2000年)の改正

木造住宅については、新耐震基準導入後も、阪神・淡路大震災の教訓を踏まえ、2000年(平成12年)に耐震規定がさらに強化されています。具体的には、地盤に応じた基礎設計、柱や筋交いの接合部の金物による補強、耐力壁のバランスの良い配置などが義務付けられました。そのため、1981年6月1日から2000年5月31日までに建てられた木造住宅は、新耐震基準ではあるものの、現行のより厳しい基準を満たしていない「既存不適格建築物」となっているケースもあります。

(※画像は木造住宅の耐震要素のイメージです。)

1-3.「耐震基準」と「耐震等級」はどう違うの?

「耐震基準」とよく混同されがちな言葉に「耐震等級」があります。

これら2つは、似ているようで意味が異なります。

1-3-1.耐震基準:最低限の法的基準

「耐震基準」は、国によって建築基準法で定められた、建物が満たさなければならない最低限の耐震性能のラインです。

この基準を満たしていなければ、建物を建てることはできません。

1-3-2.耐震等級:より高い性能を示す建物の強さの等級

一方、「耐震等級」は、2000年に施行された「住宅の品質確保の促進等に関する法律(品確法)」に基づく住宅性能表示制度の一つです。

地震に対する建物の強さを3段階で評価し、等級が高いほど耐震性能が高いことを示します。

- 耐震等級1:建築基準法で定める耐震基準(新耐震基準)と同程度の耐震性能。

- 耐震等級2:耐震等級1の1.25倍の地震力に耐えられる性能(学校や病院などの避難所に求められるレベル)。

- 耐震等級3:耐震等級1の1.5倍の地震力に耐えられる性能(消防署や警察署など防災の拠点となる建物に求められるレベル)。

旧耐震基準の家は、基本的に耐震等級の評価対象外となるか、等級1にも満たないと判断されることが一般的です。

2.旧耐震基準の家が売却で不利になる3つの大きな理由

「旧耐震基準の家は売りにくい」や「価格が安くなりやすい」とよく耳にしますが、それには明確な理由があります。

おもな理由は、次の3つです。

- 「安全性」への不安がある

- 住宅ローンの審査が通りにくい

- 税制上の優遇措置を受けにくい

旧耐震の家が売却で不利になる理由を一つずつ詳しく説明します。

2-1.「安全性」への不安がある

旧耐震基準で建てられた家に対して、多くの買主がまず抱くのが、「大地震が来たときの安全性は大丈夫なのだろうか?」という根本的な不安です。

前述の通り、旧耐震基準は震度5強程度の揺れで倒壊しないことを目安としており、それ以上の大きな地震については想定されていませんでした。

新耐震基準の建物と比較して、耐震性能が低い可能性があることは否定できません。特に大きな地震を経験した地域や、これから発生が予測される地域では、この不安はより大きくなる傾向があります。

また、この安全性への懸念は、地震保険料にも影響します。

多くの地震保険では、建物の耐震性に応じて保険料の割引制度が設けられていますが、旧耐震基準の家はこれらの割引が適用されないか、適用されても割引率が低くなることが一般的です。

結果として、新耐震基準の家よりも保険料が割高になる可能性があり、これも買主様にとっては経済的な負担増と感じられる点です。

2-2.住宅ローンの審査が通りにくい

家を購入する際、多くの方が住宅ローンを利用しますが、旧耐震基準の住宅は金融機関による住宅ローンの審査が通りにくい、あるいは融資額が低くなる、最悪の場合は利用できないという大きなハードルがあります。

金融機関は、融資対象となる物件の担保価値を厳しく評価します。旧耐震基準の建物は、

- 耐震性能が低い可能性があるため、大地震による倒壊リスクが高い

- 資産価値が新耐震基準の建物に比べて低いと見なされる

- 再販時の流動性が低い(売りにくい)と判断される

特に、住宅金融支援機構が提供する長期固定金利住宅ローン「フラット35」を利用する場合、原則として新耐震基準に適合していることが求められます。

民間の金融機関でも同様の傾向があり、融資を受けられたとしても、希望する金額よりも少ない融資額になったり、金利が高めに設定されたりする可能性があり、買主様にとっては大きなデメリットとなります。

2-3.税制上の優遇措置を受けにくい

マイホームを購入する際には、様々な税制上の優遇措置が用意されていますが、旧耐震基準の家はこれらのメリットを享受できないケースが多く、買主様の金銭的負担が増える一因となります。

代表的な優遇措置として、次のようなものがあげられます。

- 住宅ローン控除(住宅ローン減税):年末のローン残高に応じて所得税などが控除される制度ですが、原則として新耐震基準に適合した住宅であることが条件の一つです。旧耐震基準の住宅でこの控除を受けるには、「耐震基準適合証明書」の取得などが必要です。

- 住宅取得等資金に係る贈与税の非課税措置:両親や祖父母から住宅購入資金の援助を受けた場合に、一定額まで贈与税が非課税となる制度です。この制度を利用するためにも、原則として新耐震基準に適合していることが求められます。

(参考:国税庁 No.4508 直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税) - 登録免許税・不動産取得税の軽減措置:中古住宅の取得時には、これらの税金について一定の要件を満たせば軽減措置が受けられますが、ここでも耐震性が問われる場合があります。

これらの優遇措置が利用できない、または利用するために追加の費用(耐震改修や証明書取得費用など)が必要となることは、買主様にとって大きな経済的デメリットであり、旧耐震基準の家の購入をためらう大きな理由の一つとなっています。

耐震基準適合証明書とは?

建物が現行の新耐震基準を満たしていることを証明する書類です。建築士事務所に所属する建築士や国土交通大臣が指定した指定性能評価機関などが発行できます。この証明書があれば、旧耐震基準の家でも住宅ローン控除などの税制優遇を受けられる可能性がありますが、取得のためには耐震診断や、場合によっては耐震改修工事が必要になることもあります。

3.旧耐震基準の家を売却するための心構えと戦略

旧耐震基準の家が売却において不利な点を抱えているのは事実です。しかし、工夫次第でその不利を乗り越え、満足のいく売却へと繋げることは可能です。

ここでは、具体的な売却方法に進む前に、売主様が持つべき心構えと基本的な売却戦略について解説します。

3-1.物件の「強み」を徹底的に見つけ出す

旧耐震基準という点ばかりに目を向けてしまうと、悲観的になりがちです。

しかし、どんな物件にも必ず何かしらの「強み」や「魅力」があるはずです。大切なのは、その強みを見つけ出し、買主様に効果的にアピールすることです。

たとえば、以下のような点が物件の強みになり得ます。

- 立地条件の良さ:駅からの距離、通勤・通学の利便性、商業施設の充実度、静かで良好な住環境、人気の学区など、立地の魅力は非常に大きな強みとなります。

- 土地としての価値:建物が古くても、土地の広さ、形状(整形地か不整形地か)、日当たりの良さ、接道状況(道路付け)などが良好であれば、土地そのものに価値を見出す買主様もいます。「古家付き土地」として、将来的な建て替えを視野に入れる買主様もターゲットになります。

- リフォームやリノベーションのポテンシャル:旧耐震基準の家であっても、構造躯体がしっかりしていれば、リフォームやリノベーションによって現代的な住まいに生まれ変わらせることが可能です。「自分好みに間取りや内装を変えたい」と考える買主様にとっては、手を加えやすい素材として魅力的に映ることがあります。

- 希少性や個性:古民家としての趣がある、特徴的なデザインであるなど、他にはない個性や希少性も、特定の買主層にとっては大きな魅力となり得ます。

固定観念にとらわれず、ご自身の物件の「良いところ」を多角的に洗い出し、それをアピールポイントとして整理してみましょう。

不動産会社の担当者と一緒に探すのも有効です。

3-2.適正な「売却価格」の設定が成功の鍵

旧耐震基準の家を売却する上で、最も重要な要素の一つが「売却価格の設定」です。

どんなに魅力的な物件でも、価格が相場とかけ離れていては、買主様は現れません。

価格設定のポイント

- 周辺相場の把握:まずは、近隣で売買された類似物件(築年数、広さ、立地など)の成約価格を調べ、おおよその相場観を掴みましょう。不動産会社に査定を依頼すれば、より専門的なデータに基づいた相場情報を得られます。

- 旧耐震であることの考慮:残念ながら、旧耐震基準であることは価格面でマイナスに働くのが一般的です。新耐震基準の同条件の物件と比較した場合、ある程度の価格調整が必要になることを念頭に置きましょう。

- 物件の強みと弱みを総合的に評価:前述した「強み」は価格にプラスに働く可能性がありますし、逆に修繕が必要な箇所などの「弱み」はマイナス要因となります。これらを総合的に評価し、バランスの取れた価格を設定します。

- 売り出し価格と成約希望価格:最初の売り出し価格は、買主様の反応を見ながら調整することも考慮し、少し高めに設定する場合もありますが、あまりにも相場からかけ離れた価格設定は避けましょう。早期売却を目指すのか、時間をかけてでも希望価格に近い価格で売りたいのか、ご自身の売却方針も考慮に入れることが大切です。

欲張って高すぎる価格を設定すれば売れ残りのリスクが高まり、逆に安すぎれば本来得られるはずだった利益を逃してしまいます。

不動産会社とよく相談し、客観的なデータとご自身の希望を踏まえた上で、現実的かつ戦略的な価格を設定することが成功の鍵となります。

3-3.情報開示の徹底:誠実な対応が信頼を得る第一歩

旧耐震基準の家を売却する際には、物件に関する情報を正直かつ正確に開示する「情報開示の徹底」が非常に重要です。

特に、旧耐震基準であるという事実は、買主様にとって最も重要な情報の一つです。

これを隠したり、曖昧に伝えたりすることは、後々の大きなトラブルの原因となりかねません。

- 旧耐震基準であることを明確に伝える:売却活動の初期段階から、物件が旧耐震基準で建築されたものであることを明確に伝えましょう。

- 建物の状態を正直に報告する:雨漏り、シロアリ被害、傾き、主要構造部の腐食など、物件に何らかの瑕疵(かし:欠陥や不具合)がある場合は、正直に買主様に伝える義務(契約不適合責任)があります。インスペクション(建物状況調査)を実施し、その結果を共有するのも有効です。

- メリットとデメリットを両方伝える:物件の強み(アピールポイント)だけでなく、旧耐震であることによるデメリットや注意点も正直に伝えることで、買主様は十分な情報に基づいて購入を検討できます。

誠実な情報開示は、買主様からの信頼を得る上で不可欠であり、結果としてスムーズな取引とトラブルの未然防止に繋がります。

「知らなかった」では済まされないこともありますので、不動産会社とも連携し、適切な情報開示を心がけましょう。

4.【ケース別】旧耐震基準の家の売却方法5選とメリット・デメリット

旧耐震基準の家を売却するといっても、その方法は一つではありません。物件の状態、売主様の状況や希望によって、最適なアプローチは異なります。

ここでは、代表的な5つの売却方法と、それぞれのメリット・デメリット、そしてどのようなケースに向いているのかを具体的に解説します。

4-1.現状のまま仲介で売却する(「古家付き土地」としての売却)

最も手間がかからない方法の一つが、建物に手を加えず「現状のまま」売却する方法です。

特に建物が古い場合は、実質的に「古家付き土地」として取引されるケースが多くなります。

メリット

- 売主の手間や費用負担が最も少ない:解体費用やリフォーム費用、耐震改修費用などをかける必要がありません。

- 早期に売却活動を開始できる:準備期間が短く済みます。

- 買主が自由にリフォームや建て替えを計画できる:買主側が自分の好みや予算に合わせて手を加えたいと考えている場合、かえって好都合なことがあります。

デメリット

- 売却価格が低くなりがち:建物の価値が評価されにくく、土地価格から解体費用相当額が差し引かれることもあります。

- 買主が限定される可能性:旧耐震のままでは住宅ローンを利用しにくい、安全面に不安を感じるなどの理由で、購入を見送る人が多くなる傾向があります。

- 契約不適合責任のリスク:建物の欠陥について、売却後に責任を問われる可能性があります。事前にインスペクション(建物状況調査)を行うなどの対策が推奨されます。

こんなケースにおすすめ

- 駅に近い、商業施設が充実しているなど、物件の立地条件が非常に良い場合。

- 買主が解体して新築することや、大規模なリノベーションを前提としていることが明確な場合。

- とにかく手間や費用をかけずに早く手放したい売主様。

4-2.耐震診断を実施し、必要に応じて耐震改修を行ってから売却する

建物の安全性を高め、買主の不安を解消するために、耐震診断を行い、その結果に基づいて必要な耐震改修工事を実施してから売却する方法です。

メリット

- 建物の安全性が向上し、買主の安心感につながる:新耐震基準に適合するレベルまで耐震性を高められれば、大きなアピールポイントになります。

- 物件の価値が上がり、比較的高値での売却が期待できる:改修費用を上乗せできる可能性があります。

- 買主が住宅ローンを利用しやすくなる:金融機関の評価が上がりやすくなります(「耐震基準適合証明書」の取得も視野に入ります)。

デメリット

- 耐震診断費用や耐震改修費用が高額になる場合がある:工事の規模にもよりますが、一般的に数十万円から数百万円の費用がかかることがあります。

- 工事期間が必要で、売却開始までに時間がかかる:診断から工事完了まで数ヶ月を要することも。

- 費用をかけても、必ずしも全額を売却価格に上乗せできるとは限らない:市場の状況や買主の評価によります。

こんなケースにおすすめ

- 建物自体はまだ十分に使える状態で、耐震性以外の魅力(間取り、デザインなど)もある場合。

- 資金的に余裕があり、時間と費用をかけてでも物件価値を高めて売りたい売主様。

- 自治体の耐震診断・改修補助金制度を利用できる場合(費用負担を軽減できます)。

自治体の補助金制度をチェック!

多くの自治体では、旧耐震基準の木造住宅などを対象に、耐震診断や耐震改修工事にかかる費用の一部を補助する制度を設けています。例えば、元の記事でも紹介されていた大阪市の例のように、条件を満たせば数十万円から百万円程度の補助を受けられる場合があります。まずはお住まいの自治体のホームページを確認したり、窓口に問い合わせてみましょう。

(※対象となるにはほかにも要件があるので、詳しくは大阪市のホームページを確認してください)

4-3.「耐震基準適合証明書」を取得して売却する

耐震診断の結果、建物が現行の新耐震基準に適合していることが確認された場合、または適合するように改修工事を行ったうえで、「耐震基準適合証明書」を取得して売却する方法です。

この証明書があると、税制面などで大きなメリットがあります。

メリット

- 買主が住宅ローン控除などの税制優遇措置を受けられるようになる:これは非常に大きなアピールポイントとなり、購入のハードルを下げます。

- 買主がフラット35などの住宅ローンを利用しやすくなる。

- 物件の信頼性・安全性が客観的に証明される:買主の安心感が増します。

- 結果として、売却しやすくなり、価格も比較的高く設定できる可能性があります。

デメリット

- 証明書の取得費用がかかる:耐震診断費用とは別に、証明書の発行手数料などが必要です。一般的に数万円~数十万円程度ですが、検査機関や物件の状況により異なります。

- 証明書取得のために耐震改修工事が必要になる場合がある:基準を満たしていない場合は、改修工事費用が別途発生します。

- 手続きに時間がかかる場合がある:申請から発行まで一定の期間が必要です。

こんなケースにおすすめ

- 築年数が比較的浅い旧耐震物件(例:昭和50年代前半築など)で、小規模な改修で基準適合が見込める場合。

- 買主が住宅ローン控除などの税制メリットを重視していることが予想される場合。

- 少しでも有利な条件で、かつ安心して物件を売却したいと考える売主様。

4-4.建物を解体して「更地」として売却する

建物を取り壊し、土地だけの状態(更地)にしてから売却する方法です。

旧耐震の建物のデメリットを完全に排除できます。

メリット

- 旧耐震基準であることの懸念が一切なくなる:買主は自由に新しい建物を建築できます。

- 買主の建築プランの自由度が高まる:様々なニーズを持つ買主層にアプローチできます。

- 建物の瑕疵(欠陥)に関する契約不適合責任を問われるリスクがなくなる。

デメリット

- 売主が解体費用を負担する必要がある:木造住宅でも100万円以上の費用がかかることが一般的で、建物の構造や規模によってはさらに高額になります。

- 解体費用を売却価格に全額上乗せできるとは限らない。

- 建物がなくなることで固定資産税・都市計画税の軽減措置が適用されなくなり、税額が大幅に上がる場合がある(住宅用地の特例の解除)。売却までに時間がかかると、この負担が大きくなります。

- 解体してみたら地中埋設物が見つかるなど、予期せぬ追加費用が発生するリスクがある。

- 再建築不可の土地であった場合、解体してしまうと価値が著しく下がる。事前に必ず確認が必要です。

こんなケースにおすすめ

- 建物が著しく老朽化しており、リフォームや改修にも多額の費用が見込まれる場合。

- 土地の価値が非常に高く、買主が新築を希望することが明らかな場合。

- 解体費用を負担しても、それを上回る価格で売却できる見込みがある場合。

- 必ず事前に不動産会社と相談し、解体のメリット・デメリットを慎重に比較検討することが重要です。

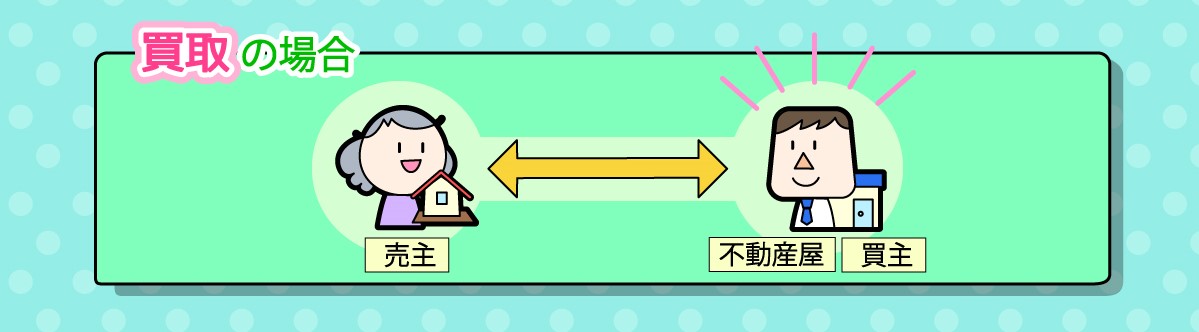

4-5.不動産会社に直接「買い取って」もらう

「買取」とは、一般の個人買主を探す「仲介」ではなく、不動産会社に直接物件を買い取ってもらう方法です。

メリット

- 短期間で確実に現金化できる:買主を探す手間や時間がかからず、不動産会社の査定・合意後、速やかに売買契約・決済が進みます。一般的に数週間から1ヶ月程度での現金化が可能です。

- 仲介手数料が不要な場合が多い:売主と買主(不動産会社)の直接取引となるため。

- 現状のままで買い取ってもらえることが多い:リフォームや解体の必要がなく、売主の手間がかかりません。

- 契約不適合責任が免除される特約が付くことが多い:売却後の心配が軽減されます。

- 周囲に知られずに売却しやすい。

デメリット

- 売却価格(買取価格)が市場価格(仲介で売却した場合の相場)よりも安くなるのが一般的です。通常、市場価格の6割~8割程度と言われています。これは、不動産会社が買い取った後にリフォーム費用や再販コスト、利益を見込むためです。

こんなケースにおすすめ

- とにかく早く現金化したい事情がある場合(相続税の支払い、住み替え資金の確保など)。

- 仲介で長期間売れ残ってしまっている場合。

- 建物の状態が悪く、一般の買主が見つかりにくい場合。

- 周囲に知られずに売却手続きを進めたい場合。

- 手間をかけずに、現状のまま手放したい場合。

5.旧耐震物件の売却を成功させる不動産会社の選び方

旧耐震基準の家の売却は、新耐震基準の家に比べて専門的な知識やノウハウが求められる場面が多くあります。

そのため、どのような不動産会社をパートナーとして選ぶかが、売却の成否を大きく左右すると言っても過言ではありません。

5-1.なぜ「専門知識のある不動産会社」を選ぶことがこれほど重要なのか?

旧耐震物件の売却には、以下のような特有の課題が伴います。

- 買主の不安への対応:耐震性に対する買主の懸念を理解し、的確な情報提供や説明で不安を解消する必要があります。

- 法規や税制の理解:旧耐震物件に関連する建築基準法、税制上の取り扱い(住宅ローン控除の可否など)、各種補助金制度など、専門的な知識が求められます。

- 適切な価格査定:物件のデメリットだけでなく、立地やその他の強みを総合的に評価し、市場に合った現実的な価格を査定する能力が必要です。

- 効果的な販売戦略:どのような買主層に、どのようにアピールすれば旧耐震物件の魅力を伝えられるか、戦略的な販売活動が求められます。

- 多様な売却方法への対応:耐震改修、解体、買取など、物件や売主様の状況に合わせた多様な売却方法の提案と実行力が必要です。

これらの課題に適切に対応し、売主様の利益を最大限に守るためには、旧耐震物件の取り扱いに慣れ、専門知識と豊富な経験を持つ不動産会社を選ぶことが不可欠なのです。

5-2.旧耐震構造の家の売却を任せる不動産会社の見極めポイント

実際に、旧耐震の家の売却を依頼する不動産会社を選ぶ際、どのようなポイントで見極めれば良いかを説明します。

5-2-1.旧耐震物件の売却実績が豊富か、事例を確認する

まず確認したいのは、その不動産会社が旧耐震基準の物件の売却実績をどれだけ持っているかです。

過去にどのような旧耐震物件を、どのような価格で、どのくらいの期間で売却したのか、具体的な事例を尋ねてみましょう。

実績が豊富であれば、それだけノウハウが蓄積されていると考えられます。

5-2-2.物件の特性や売主の希望に応じた多様な売却提案力があるか

一口に旧耐震物件と言っても、状態や立地条件は様々です。また、売主様の「早く売りたい」「できるだけ高く売りたい」「手間をかけたくない」といった希望も異なります。

画一的な方法だけでなく、物件の特性と売主様の希望を丁寧にヒアリングした上で、複数の選択肢(現状売却、リフォーム提案、買取など)をメリット・デメリットと共に提案してくれるかどうかを見極めましょう。

提案内容の幅広さと深さが、その会社の対応力を示します。

5-2-3.建築士やホームインスペクターなど専門家との連携体制があるか

旧耐震物件の売却では、耐震診断やインスペクション(建物状況調査)、リフォームの見積もりなど、建築関連の専門家の協力が必要になる場面が多くあります。

信頼できる建築士やホームインスペクター、リフォーム業者などとスムーズに連携できる体制を持っているかも重要なポイントです。

これにより、売却準備が円滑に進み、買主への説得力も増します。

5-3.【必須!】複数の不動産会社に相談して比較検討する

旧耐震基準の物件を売却する不動産会社を選ぶ際には、必ず複数の会社(できれば3社以上)に査定を依頼し、比較検討することが鉄則です。

査定価格の高さだけで判断するのではなく、

- 査定価格の根拠が明確で納得できるか

- 担当者の知識や経験は豊富か、親身に相談に乗ってくれるか

- 販売戦略や提案内容に具体性があり、信頼できるか

- 旧耐震物件のリスクやデメリットについても正直に説明してくれるか

旧耐震物件の売却は専門性が高いため、より慎重な会社選びが求められます。地域の売却に強く、旧耐震物件の取り扱いに慣れた不動産会社をお探しの場合は、「イクラ不動産」がおすすめです。

無料&秘密厳守で、簡単に素早くお家の査定価格がわかるだけでなく、あなたの状況や物件の特性にピッタリ合った、旧耐震物件の売却に強い不動産会社を選ぶお手伝いをします。

まとめ

この記事のポイントをまとめました。

- 旧耐震基準とは、1981年5月31日以前の建築確認で適用された基準。新耐震基準は同年6月1日以降の建築確認で適用される。

- 旧耐震基準は震度5強程度の揺れで建物が倒壊しないことが目安。新耐震基準は震度6強~7程度の大規模地震でも倒壊・崩壊しないレベルの耐震性能が求められる。

- 旧耐震基準か新耐震基準かどうかは、おもに「建築確認済証」に記載された建築確認日によって見分けることが可能。

- 旧耐震物件が売却で不利になるおもな要因は次の3つ

・買主の「安全性への不安」

・金融機関の「住宅ローン審査の厳しさ」

・税制優遇措置の適用の難しさ」 - 旧耐震物件を売却する際は、物件固有の強み(立地、土地価値など)を見出すこと、市場相場と物件状態を考慮した適正な価格設定、そして旧耐震である事実を含む正確な情報開示が重要となる。

- 旧耐震物件のおもな売却方法は次の5つ

・現状のまま売却する

・耐震診断・改修後に売却する

・耐震基準適合証明書の取得後に売却する

・建物を解体して更地として売却する

・不動産会社による買取で売却する - 旧耐震物件の売却を成功させるには、その特性を理解し、売却実績が豊富で、物件や売主の状況に応じた適切な提案ができる専門知識を持った不動産会社を選ぶことが不可欠。

旧耐震基準で建てられた家が売れにくいのは事実です。また、売却できたとしても、どうしても新耐震基準で建てられた家よりも安くなってしまいます。

しかし、適切な対策を講じ、信頼できる不動産会社と協力することで、不利な条件を乗り越え、納得のいく売却を実現することは十分に可能です。

まずは、売却したい家が旧耐震基準なのか新耐震基準なのか、そして現在の建物の状態はどうなのかを正確に把握することが、売却戦略を立てる上での第一歩となります。

旧耐震基準の家の売却は、多くの売主様にとって不安や疑問が尽きないものです。しかし、一人で抱え込まず、まずは専門知識と経験が豊富な不動産のプロに相談してみることが大切です。

買主が懸念するであろう部分をいかに払拭してアピールしてくれる、地域の不動産情報に精通している不動産会社に依頼できるかどうかがカギとなります。

地域の売却に強い不動産会社をお探しの場合は、あなたの状況に最適な売却方法や、信頼できる不動産会社選びをサポートする「イクラ不動産」がおすすめです。

「イクラ不動産」では、無料&秘密厳守で、簡単に素早くお家の査定価格がわかるだけでなく、あなたの状況にピッタリ合った売却に強い不動産会社が選べます。

また、旧耐震基準の家の売却に関するお悩みがあれば、宅建士の資格を持ったイクラの専門スタッフにいつでも売却相談ができるので安心です。

イクラ不動産については、「イクラ不動産とは」でくわしく説明していますので、ぜひ読んでみてください。

- 合わせて読みたい

- 埋蔵文化財がある土地に建つ家の売却はどうやるの?ポイントを確認

- 都市計画道路予定地って売却できる?事業決定前なら可能です

- 【お家の売却】送電線下の家は安くなる?売却に影響するポイントを確認

- 店舗住宅って売却できる?売却方法と注意点をわかりやすく解説

- 底地を売却したい!高く売れる方法を見つけよう

- 雑種地とは?地目が雑種地の一戸建てを売却する方法

- 隣地と高低差のある土地を売却するには?売却が難しい理由を解説

- 結露しやすい家は売却できるの?結露が発生する原因と売却方法3選

- 区画整理地だけど売却できる?事業段階ごとの売却の傾向と注意点

- 液状化した土地に建つ家は売却できる?売却方法と注意点をチェック

- 雨漏りした家を売却したい!上手に売却するためのポイントを解説

- ひな壇になっている土地の売却はどうやるの?

- ひび割れのある家を売るには?上手に売るコツを確認

- お風呂がない家でも売れる?売却方法を工夫しよう!

- 越境物のある家を売却するには?スムーズに売却する方法を解説

- 湿気の高い家は売却できる?原因と対策を知っておこう

- 連棟住宅の売却はむずかしい?ポイントと注意点をチェックしよう

- 水路に接した家や土地を売却するには占用許可が必要って本当?

- 傾いている家でも売却できる?傾きの調べ方や売却方法を解説

- マンション1階は安いし売れにくい?少しでも高く売却する方法を解説

- 3階建ての家を売却するときは安くなるの?デメリットを知っておこう

- 日当たりが悪い家だけど売却したい!上手に売却するコツを紹介

- 葬儀場近くの家の売却は難しい?価格への影響をチェック

- 【墓地に近い家】売却したいけど安くなるの?ポイントを押さえよう

- 市街化調整区域の売却を徹底解説!売れない理由と成功させる不動産会社の選び方

- 台風被害にあった家の売却で注意すべきことは?3つのポイントを解説

- 団地の売却を成功させよう!高く売るためのポイントを解説

- 平屋を売却したい!平屋ならではのメリットを知っておこう

- ペットを飼っていた家は査定額や売却価格が下がるの?ポイントを解説

- 川沿いにある家は売却するときに売れづらいって本当?

- 浸水想定区域にある家は売却できる?ハザードマップと価格との関係

- 浸水した家は安くなる?できるだけ高く売却する3つの方法

- 借地の家はなぜ安いの?査定方法と高く売却する方法をまとめた

- 再建築不可物件は売却できる?査定相場価格や再建築を可能にする方法を解説